Michel Verlinden dans Bruzz :

Colette Dubois dans Flux

Ines Minten dans De Standaard

[sociallinkz]

Dans le quotidien L’Echo, cet article de Xavier Flament

Sur le site Enola, cet article de Gino Vandenborne

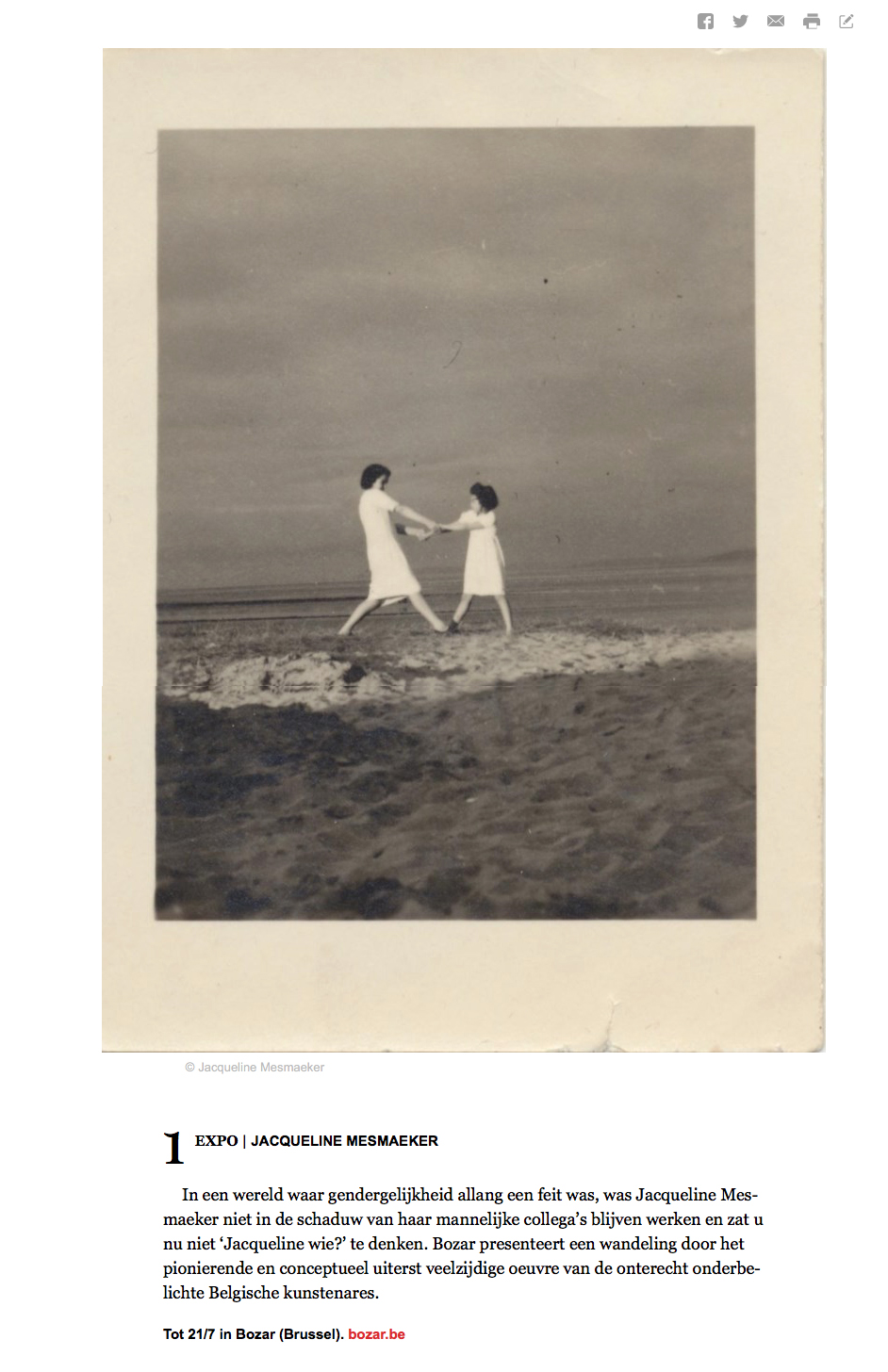

Dans le Standaard, qui avait déjà publié le portrait de l’artiste dressé par Saskia Decoster, juste avant le confinement (lire ici), ce rappel :

[sociallinkz]

Dans le quotidien Le Soir :

Dans le quotidien De Tijd, ce texte de Thomas Peeters :

Marcel Broodthaers n’est jamais loin dans cette première grande exposition de la Belge Jacqueline Mesmaeker (91) à Bozar. Elle utilise de nombreux objets du quotidien, mais son art ne peut être saisi d’un seul coup d’œil. Vidéos, photographies, installations et aquarelles font toutes partie de l’univers poétique de Jacqueline Mesmaeker.

Le musée Reina Sofia de Madrid possède des œuvres de cette femme de 91 ans, que les amateurs d’art appellent parfois « la Louise Bourgeois belge ». Pourtant, elle n’est guère connue dans notre pays. Sans doute parce qu’elle a toujours refusé de participer au circuit commercial de l’art. Et aussi parce que son art ne peut être appréhendé d’un seul regard. « ll est possible que le spectateur s’en aperçoive à peine », écrit Saskia De Coster à ce sujet dans le guide du visiteur de « Ah, quelle aventure ! Ce sentiment d’insaisissabilité s’applique à l’ensemble de l’œuvre de Mesmaeker. L’écrivaine parle certainement de « Melville 1891 », l’oeuvre située dans la dernière salle de l’exposition à Bozar. Dans une pièce sombre, nous contemplons une image en noir et blanc de fleurs foisonnantes et la maquette flottante d’un bateau. Que signifie exactement ce naufrage dans les nuages ? Je ne sais pas. Mais quel sensationnel mystère.

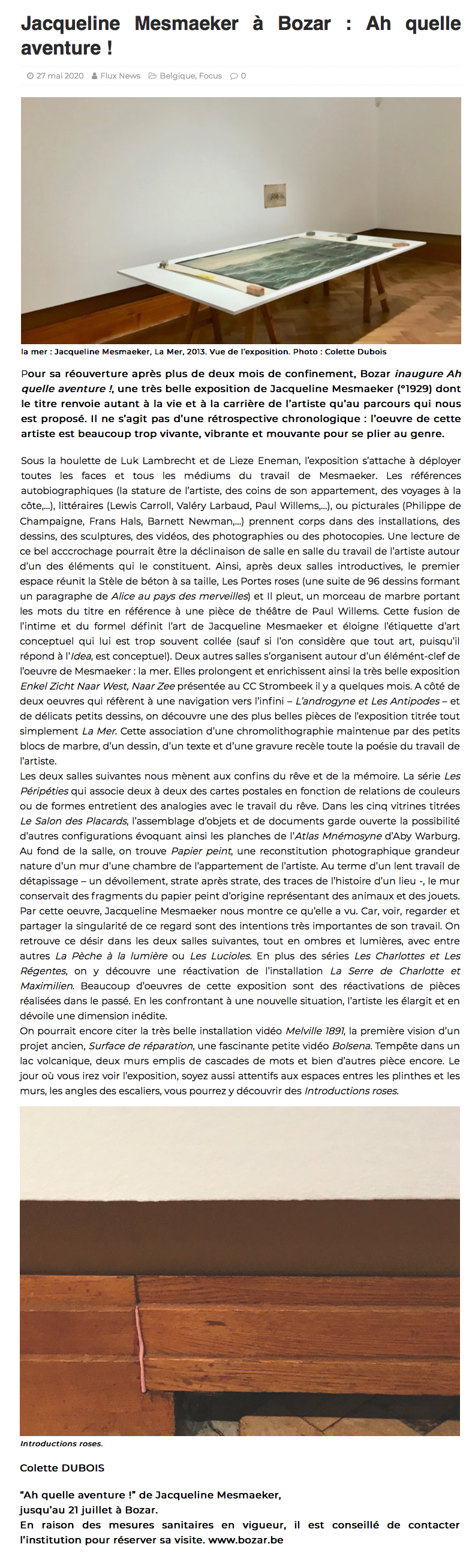

La mer

Les bateaux et la mer sont des thèmes récurrents. L’installation vidéo « Antipodes » représente l’océan Pacifique par une projection renversée de la mer du Nord. L’image est basée sur l’idée que l’on se retrouve dans l’océan Pacifique si l’on perce une épingle au travers du globe terrestre depuis la Belgique.

L’énigmatique série d’aquarelles « Mer » de 1978 a également traversé sans effort l’épreuve du temps. Autre oeuvre très forte de témoignant de son interêt pour la mer, cette lithographie en couleur d’une peinture marine. Mesmaeker l’a simplement posée à Bozar sur une table blanche et sous six blocs de marbre. Elle a fixé au mur un dessin dont la lithographie semble avoir été inspirée.

Elle a réalisé cette dernière elle-même suivant l’inspiration du moment, explique le commissaire Luk Lambrecht. La même chose s’est produite lorsque l’artiste a examiné l’installation « La Serre de Charlotte et Maximilien », une œuvre qu’elle avait réalisée en 1977 et qui a été reconstituée. L’œuvre d’art représente un serre en verre et bambou récupéré. Dans un coin inférieur, une projection de Mickey Mouse se reflète sur la vitre. Pourquoi cette intervention impulsive ? Parce que dans son esprit, cela correspondait à l’architecture Horta de Bozar. Son travail est insaisissable, « comme le sable qui glisse entre les doigts », affirme Lambrecht. Avec sa collègue Lieze Eneman du cc Strombeek, il a conçu la présentation des trente-six œuvres en trois parties. La première partie se concentre sur la relation entre sa pratique artistique et le langage et la littérature. Ici et là, vous découvrez des colonnes de mots parallèles. Il s’agit principalement de mots » courants « , quotidiens, et parfois de jeux de mots tels que l’allitération.

Dans la deuxième partie, l’accent est mis sur des objets de son univers familier et de ses nombreuses collections : cartes postales d’amis, des invitations pour des vernissages, et même un reproduction d’un des murs de son appartement à Ixelles. La confrontation de ses absurdes exercices linguistiques et de l’utilisation mystérieuse d’objets quotidiens vous fait inévitablement penser à Marcel Broodthaers, son contemporain.

Pourtant, ce sont ses insondables aquarelles et vidéos qui persistent le plus longtemps. Tout ce que elle fait ou entre dans son univers artistique se pose dans en son théâtre vivant : Mesmaeker va à la recherche de la poésie dans le quotidien. Ou comme elle le dit elle-même : » Je veux lever le voile du monde familier qui nous entoure. Il a tant de tonalités invisibles à partager avec le spectateur ».

Jan Hoet

Jacqueline Mesmaeker s’est épanouie tardivement dans le monde de l’art. Elle a commencé dans les années 60 comme styliste et décorateur d’intérieur et a même travaillé comme designer dans un grand magasin. L’innovation.

Elle étudie l’art durant les années 70 et produit ses premiers oeuvres alors qu’elle a 45 ans Jan Hoet l’invite en 1980, dans son exposition « L’art en Europe après 68 ». Elle y est une des rares artistes femmes Mais cela ne provoque pas de percée majeure. Peut-être que le fait d’être une femme a à voir avec cela, glisse la commissaire Lieze Eneman Dans une récente interview, Jacqueline Mesmaeker affirme elle-même : « Je soutiens certainement la lutte pour l’égalité entre les hommes et les femmes, mais ce n’est pas mon combat. Les hommes n’ont pas pris ma place ni ne m’ont effacée. J’étais très seule, cela a peut-être aidé ».

Son travail exige également une grande attention de la part du spectateur. Serait ce également à cause de cela ? »était très seul.

Son travail exige également une grande attention le spectateur. C’est peut-être aussi à cause de cela ? Eneman fait un clin d’œil : « Peu d’artistes engagent leur vie personnelle d’une manière aussi intense avec leur travail. Son travail n’est jamais terminé non plus, même pas maintenant qu’elle a 91 ans.

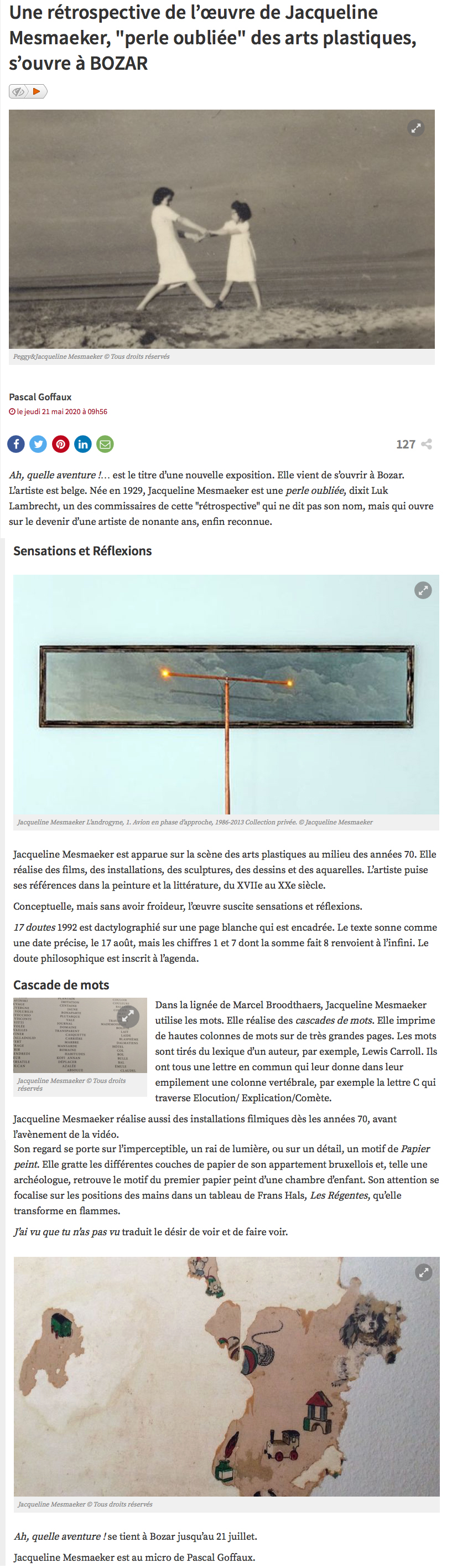

Pascal Goffaux sur le site de la RTBF

L’entretien de Pascal Goffaux

[sociallinkz]

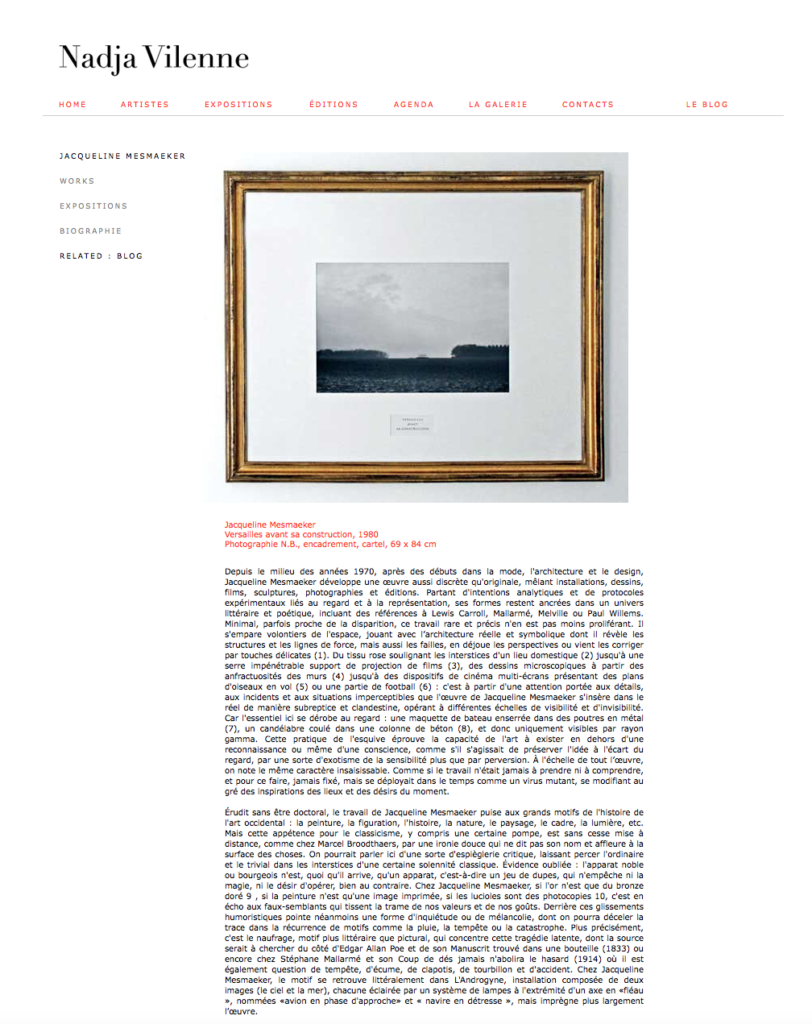

En attendant l’exposition monographique de Jacqueline Mesmaeker à Bozar et à l’heure de toutes les découvertes et redécouvertes online, quelques updates sur le site internet de la galerie. Bonne visite virtuelle de ces quelques pages qui jalonnent un parcours aussi fécond que poétique.

Enkel zicht naar Zee, naar West

Introduction rose, 165 x 35 x 27

Bolsena, tempête sur un lac volcanique

Les expositions : 2019, 2019, 2017, 2015, 2013, 2012, 2011

[sociallinkz]

Lu dans le Standard de ce samedi 14 mars, ce portrait de Jacqueline Mesmaeker par Saskia De Coster.

Les connaisseurs l’appellent parfois la Louise Bourgeois belge. Et ce n’est qu’à 91 ans que Jacqueline Mesmaeker reçoit une reconnaissance internationale. Avec une exposition rétrospective, Bozar revient sur son univers poétique. « Les hommes n’ont pas pris ma place. J’ai toujours été très seule ».

Les yeux brillants, elle m’attend, un foulard rose enroulé autour d’elle, un ordinateur portable Apple posé sur la table devant elle. Tout dans son appartement lumineux près du bois de la Cambre à Bruxelles respire l’atmosphère d’un studio. Une cascade de lettres peintes sur un mur, des pinceaux et objets d’art sont dispersés dans les pièces selon une logique insondable. A 91 ans, Jacqueline Mesmaeker rayonne l’inviolabilité et la douceur d’une voyageuse infatigable qui a beaucoup vu au fil des ans. Avant même que je m’asseye, elle m’invite à boire quelque chose et à manger un sablé.

Le 25 mars, sa première grande rétrospective s’ouvre au Bozar à Bruxelles. « Je dors plus mal que jamais », avoue-t-elle en riant, son déambulateur à côté d’elle comme un animal endormi qu’elle réveille de temps en temps pour, par exemple, chercher un singulier cahier d’école, « avec lequel tout a commencé ».

Jacqueline Mesmaeker est née en 1929, ce qui fait d’elle une contemporaine de l’artiste Marcel Broodthaers et de l’écrivain Hugo Claus. A l’opposé de tous les courants et icônes, elle a mené sa vie artistique à sa manière. Installations, aquarelles, vidéos, photographies : toutes font partie de son univers poétique et en partie insaisissable. Les oiseaux, par exemple, qui est actuellement exposée avec d’autres œuvres de la jeune femme au Museumcultuur Strombeek/Gand, est une installation vidéo délicate. Des oiseaux sont projetés en vrac sur des toiles de soie. Dans leur vol en plongée, ils s’échappent constamment de votre champ de vision. Dans une autre œuvre clé, Versailles avant sa construction(1985), son jeu avec le temps est magnifiquement exprimé. Il s’agit d’un cadre majestueux, une photographie de terres argileuses et grasses entourées de bois. J. Mesmaeker imagine un lieu fictif, Versailles,avant que le Roi Soleil Louis XIV n’y fasse construire son palais mégalomane. Le temps est une matière vivante pour Jacqueline Mesmaeker, les souvenirs sont à portée de main et nous en faisons nous-mêmes l’absurde. Ou comment une personne de 91 ans a refusé de célébrer la mélancolie tout au long de sa carrière.

UNE HORLOGE

Tout a commencé par des pas incertains. À l’âge de cinq ans, Jacqueline Mesmaeker a eu des problèmes de motricité. Pour apprendre à marcher correctement, elle a été envoyée dans une école spécialisée en Suisse. « C’est mon premier souvenir : il faisait nuit noire et il neigeait, mon père m’a déposé de nuit dans un village d’horlogers dans les Alpes, là où était l’école. J’y ai découvert quelque chose qui a déterminé le reste de ma vie ».

Elle ne trouve pas le cahier scolaire de cette époque parmi tous ses livres. Son assistante, Marie, n’y réussit pas non plus. « Je voulais vous montrer une image d’une horloge qui figure dans ce premier carnet de notes. À cinq ans, j’ai soudain découvert un objet qui garde la trace du temps. C’était comme un miracle. Comme si j’étais éveillée et que je comprenais très inconsciemment qu’il existe une chose, la culture, une façon de capturer et de manipuler le temps en tournant un pointeur. C’était une période joyeuse, même si mes parents me manquaient et que je pleurais chaque fois que j’entendais leur voix au téléphone. J’avais quelque chose à chérir pour le reste de ma vie ».

Son père est un homme érudit qui lit beaucoup et transmettait ses livres à ses enfants. Jacqueline Mesmaeker a grandi pendant la Seconde Guerre mondiale. « Adolescente, j’ai essentiellement vécu à l’intérieur. Nous ne pouvions pas sortir, nous devions garder les lumières éteintes pour que les pilotes des avions de chasse, au-dessus d’Uccle, ne nous voient pas. A l’intérieur, il n’y avait presque pas de distraction, et la radio ne diffusait que très peu. Des livres et d’autres choses, c’est tout ce que nous avions. Dans l’obscurité de ma chambre, j’ai appris à me plonger dans quelque chose. Maintenant je suis à nouveau coupée du monde extérieur, car je ne peux plus sortir. Pour moi, Internet ne remplace pas ce que je pourrais vivre en me promenant dans la ville ou dans un musée. J’ai toujours apprécié de regarder autour de moi et d’appréhender le monde avec avidité ».

Elle montre la cheminée derrière moi. Pas un crucifix à voir, mais une collection d’objets. « Toute ma vie, j’ai collectionné. Maintenant, je n’y ajoute plus rien. Entre ces quatre murs, il y a tout ce qui me fait aller plus loin ». Sur la cheminée, il y a un dessin encadré d’un marin, une sculpture en bois de l’arrière de la tête d’une femme, une grande pierre, un livre…

« C’est ici que je fais mes histoires depuis quelques années. Je déplace les objets et je les utilise pour construire de nouvelles scènes ». L’aspect enfantin de l’acte est touchant, bien que la scène ne soit pas immédiatement déchiffrable, ce qui est typique de son travail. Les significations naissent et périssent ; en tant que spectateur vous devez avoir envie de regarder et de faire un récit, mais J. Mesmaeker vous donne quelques clés pour entrer à l’intérieur. Elle nous raconte qu’elle a reçu le dessin du marin il y a longtemps de sa tante bien-aimée, une infirmière psychiatrique au grand cœur pour l’art. « Penser à un ami lointain dans le crépuscule d’automne », lit-on au dos.

EVITER DE GENER

« Ce que je fais est une forme de prière », dit-elle. C’est une façon de trouver un lien avec le plus élevé, un lien avec l’absolu. Ce que, d’ailleurs, personne ne trouve jamais. Mais le plus important est de continuer à essayer. Dans des moments de grâce, des moments de grâce inattendus, je suis pris en embuscade et je me mets à réarranger et réarranger. C’est ainsi que tout reste en vie ».

Aussi ésotérique que cela puisse paraître, l’art de Jacqueline Mesmaeker est fermement ancré dans la réalité. Elle a commencé dans les années 1960 comme styliste et architecte d’intérieur, « l’application pratique de l’art ». En 1967, elle est diplômée de l’Académie royale des Beaux-Arts de Bruxelles. « Ma tante, l’infirmière, m’a appris l’amour des arts plastiques. Mes créations textiles se sont progressivement transformées en art. J’ai commencé à me concentrer de plus en plus sur la création sans utilisation immédiate, mais je n’ai jamais voulu que ce soit génial. Il y a beaucoup d’artistes qui veulent planter quelque chose dans le monde, planter un drapeau, délimiter un territoire. Je ne poursuis pas une forme d’immortalité avec mon travail. Au contraire, j’ai toujours voulu éviter de gêner les autres œuvres d’art avec mon travail ».

Qu’il s’agisse de modestie, elle ose douter. « Quand, enfant, j’ai entendu un orchestre jouer à la radio, j’ai agité les bras, fermement convaincue que je pouvais être le chef d’orchestre. Mais un chef d’orchestre ne fait pas un morceau de musique, il essaie de l’orienter dans la bonne direction et d’en transmettre correctement les subtilités. Je veux lever un peu le voile sur le monde quotidien qui nous entoure. La montrer presque invisible et la partager avec un spectateur. Prenez un autre biscuit, ils sont très savoureux ».

REGARDER, C’EST RESPIRER

Avant même l’ouverture de la grande rétrospective Mesmaeker au Bozar, le célèbre musée Reina Sofia de Madrid a acheté deux de ses œuvres. Après toutes ces années, son œuvre est de plus en plus reconnue. Pendant la majeure partie de sa carrière, Mesmaeker a vécu dans l’insatisfaction totale des grandes galeries. Elle a carrément refusé d’exposer son travail avec les grands. Elle préférait rester en dehors du circuit commercial de l’art.

Les galeries de haut niveau sont trop stressantes pour moi. Toutes ces attentes auxquelles vous devez répondre. En tant qu’artiste, vous êtes dans le pétrin et vous devez vous produire. L’espace qui est mis à votre disposition est littéralement fixé à l’avance. L’envie de mettre au monde une oeuvre en criant très fort m’est complètement étrangère. J’ai peut-être eu cette tendance un peu trop forte par moments, cette tendance à la petitesse. L’artiste Yvan Flasse m’a dit un jour : « Si tu ne montres pas, cela n’existe pas, Jacqueline ». Mais pour moi, l’art est avant tout un moyen de transmettre quelque chose, ce n’est pas un produit fixe à vendre.

En 1995, elle crée des Contours clandestins. « C’était l’époque où les arts de la rue étaient très présents, mais je n’avais pas envie de montrer mon travail à l’extérieur. L’idée que vous puissiez tomber par hasard sur une œuvre m’a séduite. J’ai donc fait une centaine de croquis dans une maison vide, pleinement consciente que la plupart de mes croquis allaient échapper à l’attention ».

« Regarder est une forme de respiration. Nous, les humains, passons toute la journée à faire cela. Et en même temps, il se passe tellement de choses chez nous. Avec mon art, je veux transmettre quelque chose que quelqu’un d’autre n’aurait peut-être pas vu. La transmission est si belle. Mais vous devez émettre sur une certaine fréquence, comme à la radio, sinon il y a beaucoup de choses que vous ne découvrez pas ».

VOIX INTÉRIEURE

Son assistante Marie attire mon attention sur les couches de papier peint que Jacqueline Mesmaeker a gratté dans sa chambre. Certains fragments sont restés, d’autres ont été repeints, il y a des îlots de papier peint pour enfants qui ont maintenant une nouvelle vie.

« Ma chambre a toujours été mon studio, même à l’adolescence, dit-elle. Une grande carrière ou des études universitaires, ce n’était pas pour moi. Il ne faut pas oublier que la guerre a déterminé beaucoup de choses. Mon mari et moi avons fait tout ce que nous pouvions. J’ai pris soin de mes deux fils. J’ai enseigné et fait de l’art. Ce qui a toujours été une constante dans mon existence, c’est ce leitmotiv que je connaissais au plus profond de moi-même, un désir difficile à mettre en mots. J’ai toujours écouté ma voix intérieure, même si, bien sûr, il y a eu des périodes où j’ai eu des difficultés. J’ai suivi mon propre chemin. Autour de moi, tout était attendu. Dans les années 70, par exemple, il était de bon ton pour les artistes d’être féministes. Mais je n’ai jamais voulu faire partie d’un groupe. Le militantisme ne me convient pas, car c’est une forme de regard si mécanique, très éloignée de ce que je vise. Dans le militantisme, vous êtes piégé par la forme… Il fait chaud ici, non ? – Marie, l’assistante est en train de régler à nouveau le thermostat.

Jacqueline Mesmaeker ne veut pas le salir avec trop de mots, mais elle estime que le petit monde de l’art n’a jamais répondu à ses attentes. J’ai toujours ressenti assez de liberté pour pouvoir faire mes propres choses. Je considérais les hommes qui m’entouraient comme des amis et des collègues. Je soutiens certainement la lutte pour l’égalité entre les hommes et les femmes, mais ce n’est pas mon combat. Les hommes n’ont pas pris ma place ni ne m’ont effacée. J’étais très seule, cela a peut-être aidé ».

Elle ouvre l’ordinateur portable devant elle et me montre une version scannée du « CV » qu’elle vient de faire. « Arrêter » ? Il n’en est pas question. Tout comme Panamarenko qui a cessé de faire de l’art à l’âge de 65 ans ? Je ne peux de toute façon plus le faire. Ma vie et mon travail sont complètement imbriqués ». Son CV est un tableau. La plupart des cases contiennent un dessin, avec un mot et une année, par exemple un cercueil avec « Montréal » et « 1990 » écrits à côté. En 1990, sa sœur est morte au Canada. Les quatre cases suivantes sont vides. « J’ai beaucoup de difficultés avec tout type de départ. Je ne peux pas le supporter. Au moindre adieu, je ne suis plus sur la carte ».

En 1993, elle réalise Mythologie du naufrage. Elle y évoque le naufrage du Herald of Free Enterpriseau large des côtes de Zeebrugge, qui a coûté la vie à 193 personnes. L’actualité des réfugiés en bateau se faufile aussi dans son travail. L’oeuvre sera différente à Bozar. Chaque exposition de Mesmaeker est une réinterprétation. Son travail doit rester en mouvement constant. « Je vous montrerai le carnet avec le mécanisme de l’horloge la prochaine fois, dit-elle. Mais restez aussi longtemps que vous le souhaitez, nous avons tout le temps.

(traduction JMB)

[sociallinkz]

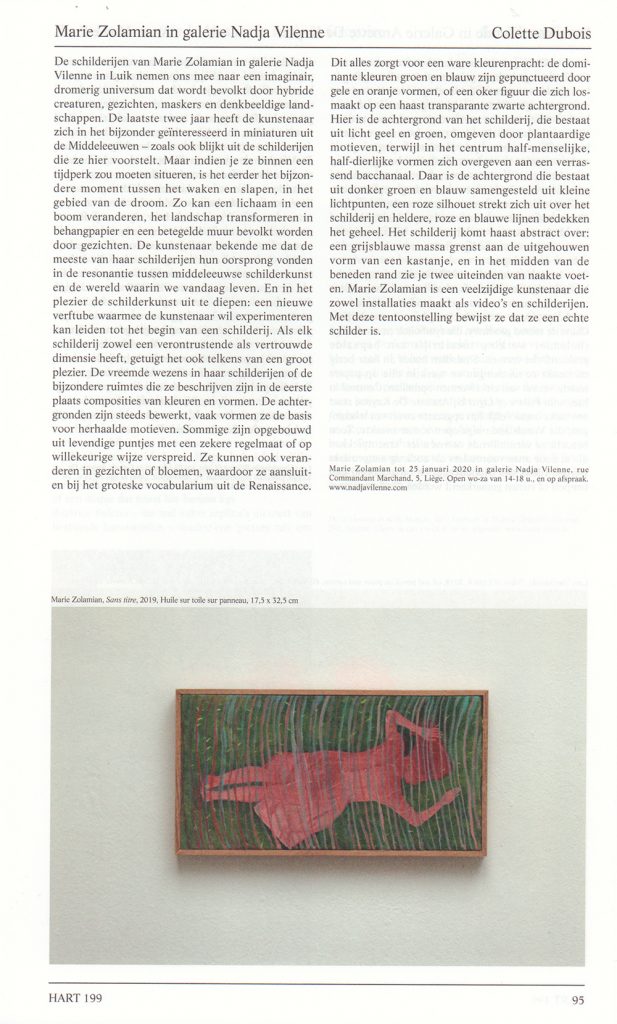

Lu dans HART ce texte de Colette Dubois

Marie Zolamian à la galerie Nadja Vilenne

Les peintures de Marie Zolamian à la galerie Nadja Vilenne de Liège nous transportent dans un univers imaginaire et onirique faits de créatures hybrides, de visages et de masques ou encore de paysages chimériques. Ces deux dernières années, l’artiste s’est tout particulièrement intéressée aux miniatures du Moyen-Age et les tableaux qu’elle nous propose dans cette exposition sont empreints de ces références. Mais s’il fallait les situer dans une temporalité, ce serait celle de ce moment particulier et quotidien entre veille et sommeil, aux confins du rêve. Alors, un corps peut devenir un arbre, le paysage se transformer en papier peint et le mur carrelé se peupler de visages.

L’artiste me confiait que la plupart de ces tableaux trouvent leur origine dans la résonance entre la peinture médiévale et le monde dans lequel nous vivons et, surtout, dans le plaisir d’approfondir la peinture : un nouveau tube de couleur que l’artiste veut expérimenter peut être le début d’un tableau. Si chaque peinture porte en elle une dimension à la fois inquiétante et familière, elle témoigne aussi d’une grande jubilation. Les créatures étranges qui peuplent ces tableaux ou les espaces singuliers qu’ils décrivent sont avant tout des agencements de couleurs et de formes, de la peinture. Les fonds sont toujours travaillés, souvent ils deviennent le support de motifs répétés. Certains d’entre eux sont constitués de points agencés avec une certaine régularité ou dispersés de manière aléatoire, ils peuvent aussi se transformer en visages ou en fleurs, rejoignant alors le vocabulaire des grotesques de la Renaissance. Et tout cela produit une réelle jouissance de la couleur : des dominantes de verts et de bleus sont ponctuées de formes jaunes et orangées, ou bien une figure ocre se détache sur un fond noir presque transparent. Ici, le fond du tableau fait de jaunes et de verts lumineux est encadré de motifs végétaux tandis qu’au centre des formes mi-humaines, mi-animales se livrent à une étrange bacchanale. Là, le fond fait de verts et de bleus profonds est constellé de petits traits lumineux et acides, une silhouette rose s’étale en travers du tableau et des lignes claires, rosées et bleutées recouvrent l’ensemble. Là encore le tableau apparait presque abstrait : une masse gris-bleu jouxte une forme découpée d’un marron chaud, et au milieu du bord inférieur on découvre deux bouts de pieds nus.

Marie Zolamian est une artiste aux multiples facettes, pratiquant aussi bien l’installation, la vidéo que la peinture. Elle démontre avec cette exposition qu’elle est aussi une véritable peintre.

[sociallinkz]

Lu dans H.ART ce portrait de Jacqueline Mesmaeker, par Colette Dubois

Jacqueline Mesmaeker : la question du ‘voir’

Jacqueline Mesmaeker (°1929) est l’ainée des artistes nominés au Belgian Art Prize . Comme beaucoup de femmes artistes de sa génération, elle a débuté sa carrière assez tard, au milieu des années 70. A partir de 2011, la publication d’un livre décisif dirigé par Olivier Mignon[1]et les débuts de sa collaboration avec la galerie Nadja Vilenne ont permis le déploiement de toute la puissance poétique et ironique de son oeuvre. Depuis, les occasions de rencontrer ce travail fait de tournants, d’aller et retours et de reprises se sont multipliées dans des lieux aussi opposés que l’Artist-Run-Space Rectangle (2015) et la Verrière Hermès (2019).

Dans le milieu des années 70, au début de sa carrière artistique, l’artiste a emménagé dans un appartement situé dans un immeuble conçu la même année que sa naissance. La pièce où elle se tient est claire et lumineuse et, à première vue, rien ne la distingue d’un espace domestique habituel. C’est là qu’elle vit et travaille entourée d’objets aux origines diverses. Certains d’entre eux proviennent d’un héritage familial, comme ces assiettes datant du milieu du 19èmesiècle dans lesquelles elle sert le goûter à ses visiteurs ou ce portrait de fillette, un tableau d’origine hollandaise. D’autres objets ont été trouvés, chinés dans des brocantes ou encore acquis à haut prix. La place qu’ils occupent dans l’espace ne doit rien au hasard. Chaque objet porte en lui son histoire, elle se tisse à la situation présente, reste ouverte à des configurations futures et sa présence même en ces lieux devient une affirmation de sa virtualité à devenir élément d’une oeuvre. En réalité, puisqu’ils se trouvent dans l’appartement atelier, ces objets sont déjà des oeuvres. L’art de Jacqueline Mesmaeker, bien que fortement ancré dans le présent, joue avec le tissage des temps. Souvent, elle reprend une pièce réalisée dans le passé et la plonge dans un nouveau contexte, elle la confronte à une situation inédite et révèle ainsi une portée déjà présente, mais cachée, dans la pièce initiale. Les deux anciennes pièces qui occupent l’artiste actuellement ouvrent la voie à en évoquer d’autres encore.

Un monument

En 1989, lors de l’exposition ‘Ontbegrensd Beeld’ dans l’Augustijnenkerk à Maastricht, on pouvait voir un parallélépipède de béton dressé au pied de la chaire de vérité. L’artiste nous décrit cette oeuvre : « Une colonne en béton vibré pesant 300kg. Elle contenait un flambeau à 5 branches, qui, enfoui dans la masse devenait invisible. Quatre angles creusés dans le béton encore frais en indiquent l’emplacement. Nul ne pouvait se douter que cette masse renfermait un objet. Et c’est par l’intermédiaire d’une gammagraphie réalisée par le secteur Energie de Cockerill Sambre, que l’objet devenait tangible. ». Le volume de béton a disparu, perdu lors d’un transport. Il en reste les gammagraphies et un photogramme réalisé à la lumière d’une bougie mais, refusant qu’on puisse le voir, l’artiste l’a emballé ou embaumé dans un tissu noir (tout comme elle avait emballé ou embaumé le candélabre dans le béton).

Comme les photographies de l’époque nous la montrent, la pièce entretient une relation directe avec l’art minimaliste américain du début des années 1960 : un volume pur, simple qui ne représente que lui-même. Mais déjà chez les minimalistes, la relation au corps et à son échelle est une dimension bien présente (même si certains d’entre eux s’en défendent). L’exemple le plus éclairant à cet égard est sans doute la performance de Robert Morris de 1961. Un rideau de scène s’ouvrait sur une colonne dressée. Rien ne se passait pendant trois minutes et demie et, soudain, la colonne tombait. Trois minutes et demie se passaient à nouveau et le rideau se refermait. Une colonne de bois et sept minutes résumaient une vie d’homme.

La stèle se dressait au milieu des visiteurs des expositions[2], une colonne donc une statue, dont la stature était la taille de l’artiste. ‘Statue’ et ‘stature’, les termes sont proches et ils contiennent l’idée d’établir, de dresser, de maintenir. Est-ce pour autant une forme d’autoportrait ? Car la ‘statue’ de Jacqueline Mesmaeker comportait encore d’autres éléments qui la différenciaient des oeuvres minimalistes. En premier lieu, les quatre ronds à béton qui dépassaient sur la face supérieure, étaient les traces visibles de son processus de fabrication et de son ancrage dans le réel. Ensuite, les quatre cadres esquissés par leurs angles sur le haut du volume signalaient le chandelier contenu dans le volume, ils désignaient l’invisible. Et si l’on considère la pièce telle que l’artiste l’a décrite et telle qu’elle a été montrée à plusieurs reprises, on doit aussi prendre en compte les gammagraphies qui l’accompagnaient et attestaient de la présence d’un objet invisible. En fait de preuve, c’est d’images fantomatiques et confuses qu’il s’agit ; elles sont pourtant totalement indicielles et ‘scientifiques’. Le contraste est considérable entre la masse de béton et l’image incertaine du chandelier. L’oeuvre se présente alors comme un travail sur la question du ‘voir’. L’interrogation de la vision et du regard, les relations entre visible, invisible et disparition sont des leitmotive du travail de l’artiste, une de ses oeuvres s’intitule d’ailleurs ‘J’ai vu que tu n’as pas vu’.

Rose

Si la couleur est présente dans l’oeuvre de Jacqueline Mesmaeker – on peut citer les ‘Bourses de ceinture’ (2018), ‘Parking en or’ (1984) ou encore ‘Contours clandestins’ (1995) -, elle n’y occupe pas une place déterminante. Avec une exception de taille : la couleur rose. Elle emprunte son nom à celui d’une fleur, elle est souvent associée à l’enfance et à la féminité, elle est aussi celle de la peau de l’homme blanc et donc une question fondamentale de la peinture, celle de l’incarnat. Elle varie du plus criard au presque blanc, se teinte de jaune, de bleu, mais chez l’artiste, c’est toujours un rose moyen. Dès 1974, on trouve ‘Lapin’ : une silhouette de lapin formée de points roses et bleus répétée sur 17 dessins en perdant chaque fois un peu de ses points, jusqu’à disparaître. L’ensemble est précédé d’un extrait d’ ‘Alice au pays des merveilles’ de Lewis Caroll, celui de la rencontre d’Alice et du lapin (rappelez-vous : il est blanc et ses yeux sont roses). En 1975, ‘Portes roses’ comprend une suite de nonante-six dessins avec un rectangle rose dans le bas de la page, un mot dans le haut. Tous ces mots forment un paragraphe du même ‘Alice au pays des merveilles’. Au fur et à mesure que la place occupée par le rectangle s’agrandit sur la feuille, le rose pâlit jusqu’à disparaître. Tout se passe comme si le rose avait pris possession du corps du lapin, qu’il l’accompagnait dans ses déambulations dans l’espace et le contaminait ; les portes, comme le lapin, finissent par disparaitre dans le blanc de la page. On pourrait classer ces deux pièces dans une nouvelle catégorie du questionnement du regard : ‘disparitions roses’.

En 1995, l’artiste a réalisé ‘Introductions roses’, une série de 40 diapositives décrivant une intervention réalisée dans son appartement. « On bourre de fragments de tissu rose quelques fentes ou quelques trous qui se comparent, ainsi parés, au vide, au noir, au gris. Le rose révèle le gris et le noir » écrivait l’artiste à propos de cette oeuvre. Souligner l’angle d’une moulure, l’espace laissé libre entre le plancher et la plinthe, combler les trous réguliers d’une planche, les pores d’un galet éponge ou encore marquer le centre d’un livre ouvert. Les ‘Introductions roses’ s’apparentent aux ‘Contours Clandestins’ (1995), trois interventions réalisées en 1995-96 à La Glacière (Bruxelles), à la Norwich Gallery (Norwich) et à l’Atelier Saint-Anne (Bruxelles). Il s’agissait de détourer au crayon des objets divers – jouets, ustensiles du quotidien – à même le mur du lieu d’exposition. Extrêmement discrets, disséminés dans une relative pénombre, partir à leur découverte revenait à un jeu d’objets cachés, on pense aux oeufs de Pâques, mais aussi à un autre texte de Lewis Carroll, ‘La Chasse au Snark’. Ces deux oeuvres relèvent moins de la micro intervention que du concept duchampien d’inframince, y compris dans sa dimension érotique. Georges Didi-Huberman remarque que chez Duchamp, l’optique se convertit aisément en tactile et l’ironie n’est jamais très loin. Chez Jacqueline Mesmaeker, on peut inverser la première partie de la proposition, le tactile – le tissu, les irrégularités des murs – se convertit en optique (et toujours dans le sens de l’interrogation du regard, des relations troubles entre visible et invisible). L’ironie quant à elle est toujours bien présente.

Aux antipodes

‘Stèle’ et ‘Introductions roses’, ces deux pièces, aujourd’hui (presque) disparues, représentent deux extrêmes du travail de l’artiste : du plus pesant, encombrant et massif au plus léger, mince et discret. Jacqueline Mesmaeker a toujours lié ces deux pièces, notamment dans une lettre à Lynda Morris, qui revient sur l’exposition de Norwich et sur le prix qu’elle y a reçu. Leur point commun tient dans la question du regard, pour le reste, les deux oeuvres sont aux antipodes l’une de l’autre. Mais l’artiste s’intéresse aussi aux antipodes : on pense encore à Lewis Carroll et ‘De l’autre côté du miroir’, mais surtout à l’installation filmique montrée par l’artiste à la Vleeshal de Middelburg en 1982. Son titre complet est ‘Si l’on perçait à travers la terre un axe depuis la Belgique, on s’y trouverait à 50° 50’ S – 175° 38’ W, dans le Pacifique’. L’image projetée dans un cadre doré et ouvragé montre la mer du Nord à l’envers, les vagues en haut, le ciel en bas et le mouvement des vagues inversé.

Colette DUBOIS

[1]Jacqueline Mesmaeker. Oeuvres 1975-2011, sous la direction d’Olivier Mignon, Bruxelles, (SIC – Couper ou pas couper, 2011.

[2]L’oeuvre a également été montrée en 1990 à la Galerie Guy Ledune (Bruxelles) et dans le cadre de l’exposition ‘Tempels Zuilen Sokkels’ au Cultuur Centrum De Werf à Alost ainsi qu’en 1993 à la galerie Camillle Von Scholz à Bruxelles.

[sociallinkz]

The presentation will be accessible on November 8 and 9, from 2 to 6 pm.

[sociallinkz]