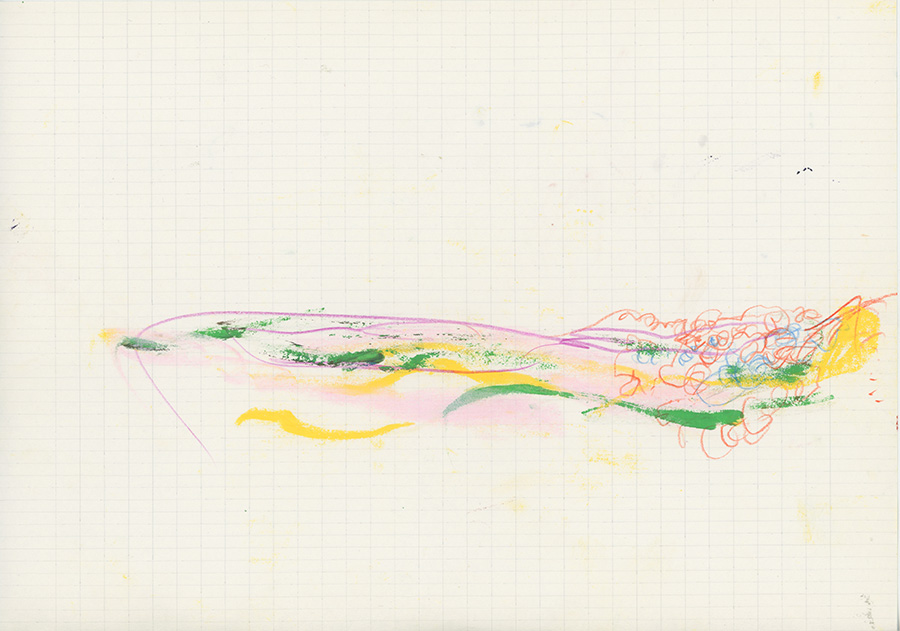

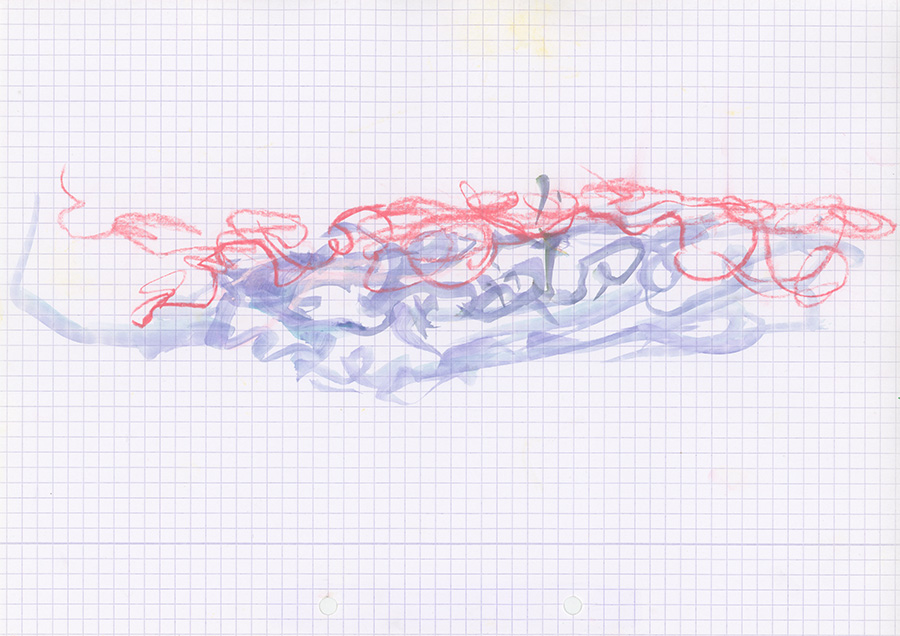

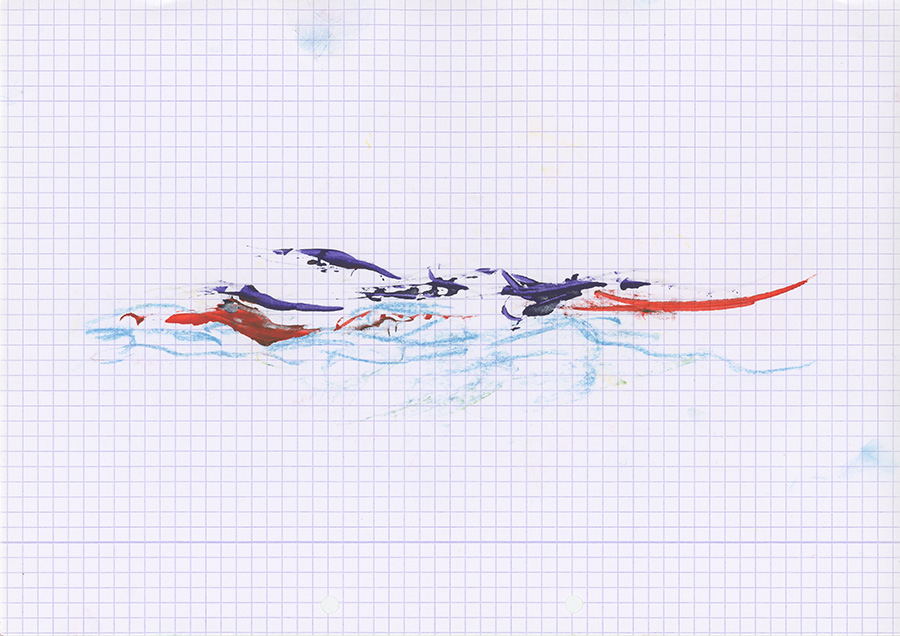

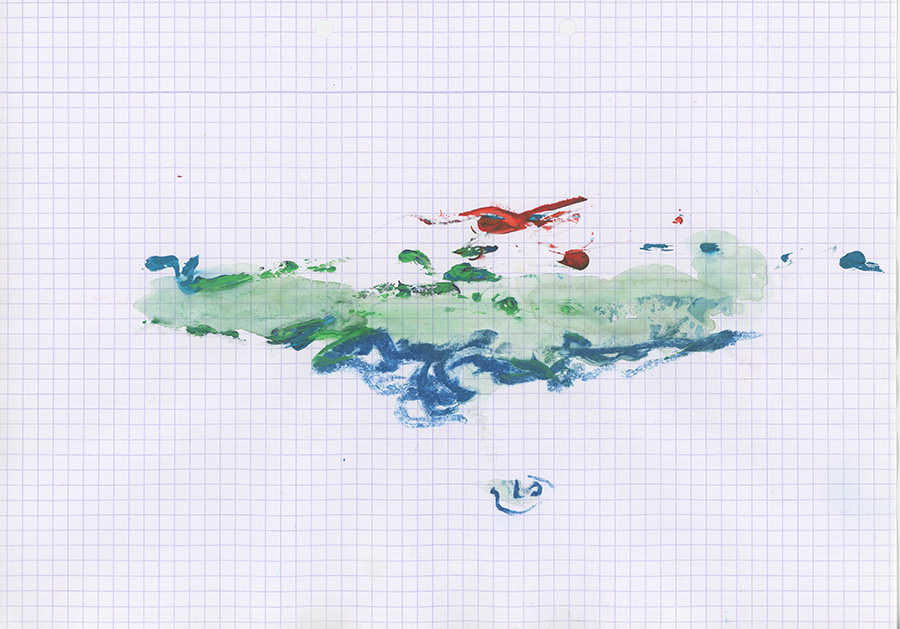

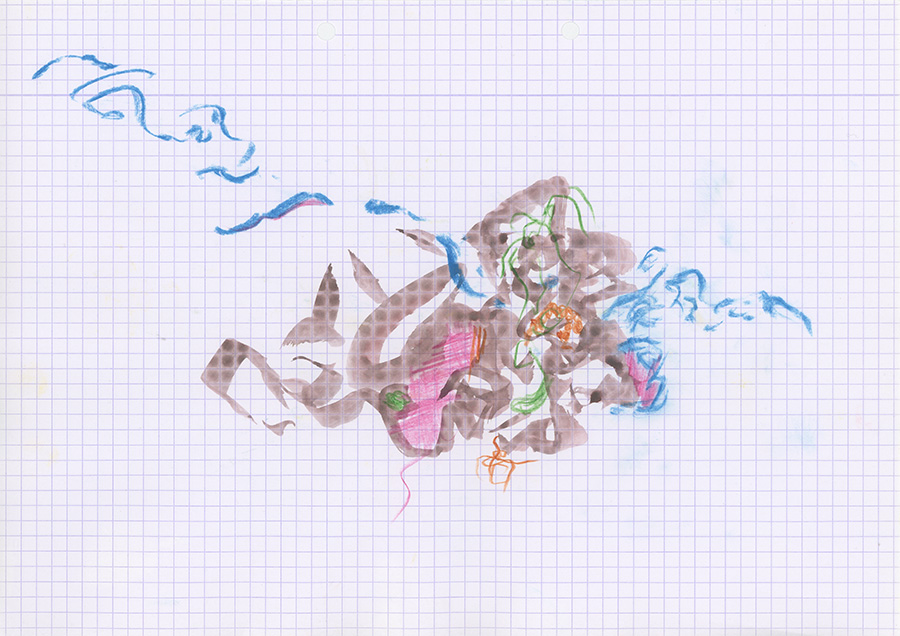

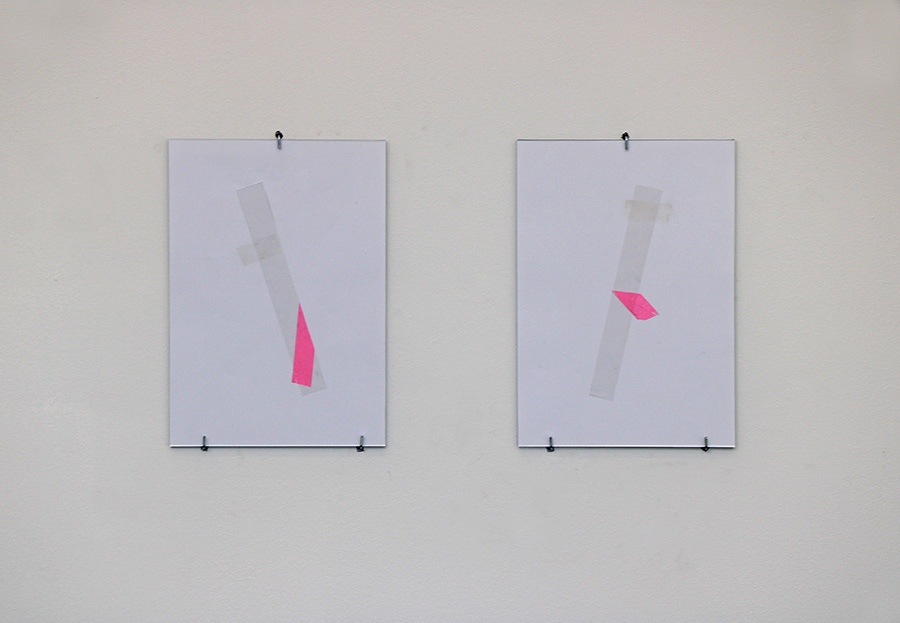

Variables, 2020

Gouache et crayon de couleurs sur papier, 29,7 x 21 cm.

[sociallinkz]

(…) Enfin, l’idée d’entre-images prend également tout son sens dans deux de ses œuvres Matthis et Naoïse (2002). Ces deux œuvres, courtes et muettes, qui filment respectivement en plan frontal et fixe deux jeunes garçons roux, assis derrière une table devant un fond uni, l’un en débardeur se lavant les mains au savon dans une bassine blanche, l’autre coupant maladroitement une pomme, après avoir enfilé des gants verts. Rien n’est imposé, mais la filiation aux toiles d’Holbein le jeune s’infiltre dans les couleurs qui se répondent (les cheveux roux, le fond et les gants vert), la simplicité des gestes et la frontalité du cadrage. Bien loin de toute nostalgie dans leur rapport au passé, ces œuvres fascinantes dans leur simplicité tiennent bien de l’entre-images, appartenant à plusieurs strates temporelles, entre cinéma et peinture, « parfois mémoire, parfois souvenir, ou trace, dédale, écran, fantasme (…)

(Muriel Andrin)

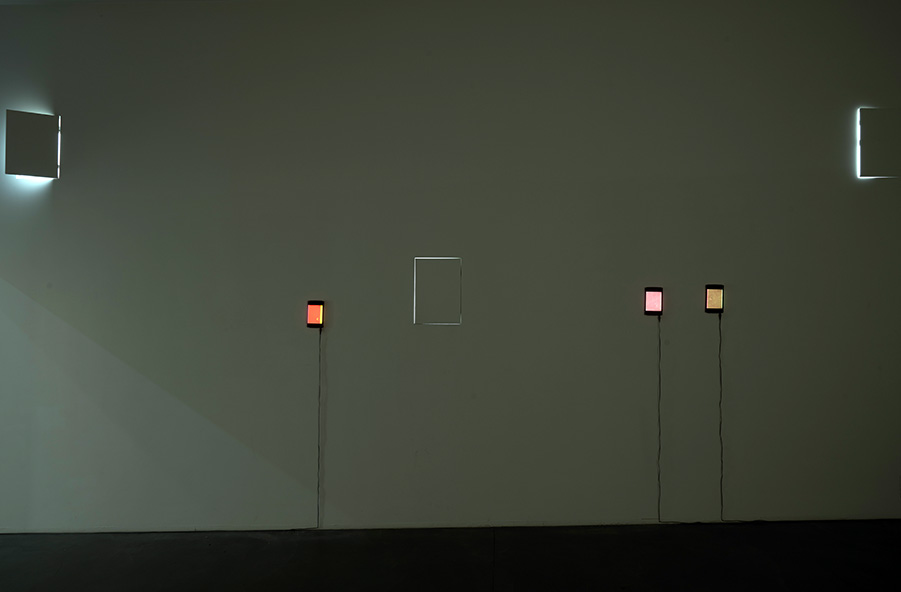

Deux boîtes lumineuses placées sur les murs. Superposition de papiers de couleur.Des icônes de lumière, des stations en hommage à Barnett Newman.

[sociallinkz]

17 Doutes

Cette œuvre simple mais dactylographiée avec précision sur une superbe feuille de papier blanc encadrée se veut un jeu complexe et raffiné sur les variations infinies de la langue et son incroyable mobilité qui donne à 17 doutes toute sa poésie. En y glissant une référence sonore à une date (17.08) qui, additionnée (1+7) donne 8 – un chiffre représenté dans le symbole de l’infini – l’artiste associe le temps à des doutes fondamentaux. Le texte, isolé et perdu dans un environnement (espace) blanc et vide, renvoie à une année spécifique dans la vie de l’artiste. Cette œuvre n’est conceptuelle qu’en apparence : elle transporte le spectateur, en douceur et en émotion, lui faisant découvrir les multiples strates de la musicalité de l’art et du vécu.

[sociallinkz]

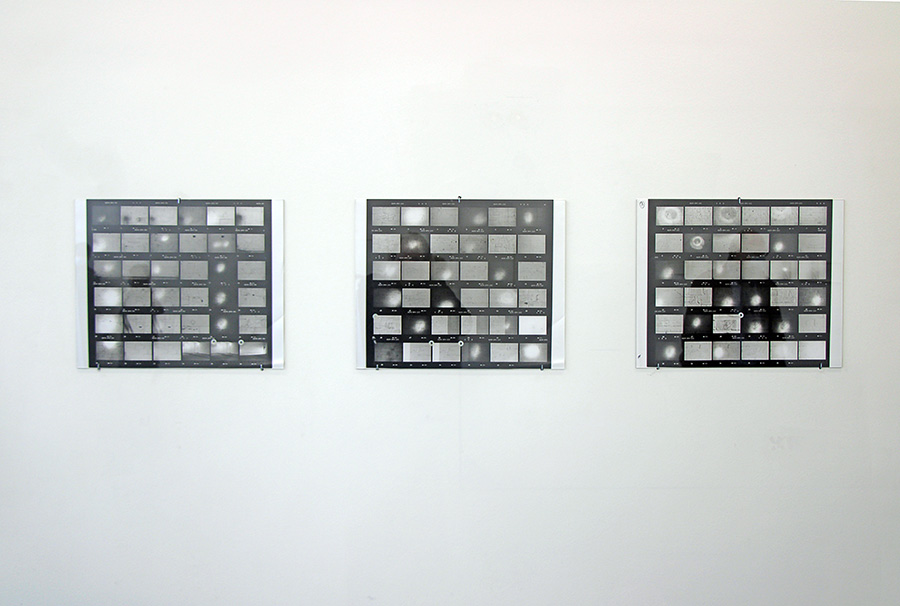

Introductions Roses 165 x 35 x 27 (II) est la conjonction de deux oeuvres plus anciennes de Jacqueline Mesmaeker : Stèle 165 x 35 x 27 et Introductions Roses, une suite de diapositives de micro interventions menées au domicile de l’artiste.

Dans le milieu des années 70, au début de sa carrière artistique, l’artiste a emménagé dans un appartement situé dans un immeuble conçu la même année que sa naissance. La pièce où elle se tient est claire et lumineuse et, à première vue, rien ne la distingue d’un espace domestique habituel. C’est là qu’elle vit et travaille entourée d’objets aux origines diverses. Certains d’entre eux proviennent d’un héritage familial, comme ces assiettes datant du milieu du 19èmesiècle dans lesquelles elle sert le goûter à ses visiteurs ou ce portrait de fillette, un tableau d’origine hollandaise. D’autres objets ont été trouvés, chinés dans des brocantes ou encore acquis à haut prix. La place qu’ils occupent dans l’espace ne doit rien au hasard. Chaque objet porte en lui son histoire, elle se tisse à la situation présente, reste ouverte à des configurations futures et sa présence même en ces lieux devient une affirmation de sa virtualité à devenir élément d’une oeuvre. En réalité, puisqu’ils se trouvent dans l’appartement atelier, ces objets sont déjà des oeuvres. L’art de Jacqueline Mesmaeker, bien que fortement ancré dans le présent, joue avec le tissage des temps. Souvent, elle reprend une pièce réalisée dans le passé et la plonge dans un nouveau contexte, elle la confronte à une situation inédite et révèle ainsi une portée déjà présente, mais cachée, dans la pièce initiale. Les deux anciennes pièces qui occupent l’artiste actuellement ouvrent la voie à en évoquer d’autres encore.

Un monument

En 1989, lors de l’exposition ‘Ontbegrensd Beeld’ dans l’Augustijnenkerk à Maastricht, on pouvait voir un parallélépipède de béton dressé au pied de la chaire de vérité. L’artiste nous décrit cette oeuvre : « Une colonne en béton vibré pesant 300kg. Elle contenait un flambeau à 5 branches, qui, enfoui dans la masse devenait invisible. Quatre angles creusés dans le béton encore frais en indiquent l’emplacement. Nul ne pouvait se douter que cette masse renfermait un objet. Et c’est par l’intermédiaire d’une gammagraphie réalisée par le secteur Energie de Cockerill Sambre, que l’objet devenait tangible. ». Le volume de béton a disparu, perdu lors d’un transport. Il en reste les gammagraphies et un photogramme réalisé à la lumière d’une bougie mais, refusant qu’on puisse le voir, l’artiste l’a emballé ou embaumé dans un tissu noir (tout comme elle avait emballé ou embaumé le candélabre dans le béton).

Comme les photographies de l’époque nous la montrent, la pièce entretient une relation directe avec l’art minimaliste américain du début des années 1960 : un volume pur, simple qui ne représente que lui-même. Mais déjà chez les minimalistes, la relation au corps et à son échelle est une dimension bien présente (même si certains d’entre eux s’en défendent). L’exemple le plus éclairant à cet égard est sans doute la performance de Robert Morris de 1961. Un rideau de scène s’ouvrait sur une colonne dressée. Rien ne se passait pendant trois minutes et demie et, soudain, la colonne tombait. Trois minutes et demie se passaient à nouveau et le rideau se refermait. Une colonne de bois et sept minutes résumaient une vie d’homme.

La stèle se dressait au milieu des visiteurs des expositions[2], une colonne donc une statue, dont la stature était la taille de l’artiste. ‘Statue’ et ‘stature’, les termes sont proches et ils contiennent l’idée d’établir, de dresser, de maintenir. Est-ce pour autant une forme d’autoportrait ? Car la ‘statue’ de Jacqueline Mesmaeker comportait encore d’autres éléments qui la différenciaient des oeuvres minimalistes. En premier lieu, les quatre ronds à béton qui dépassaient sur la face supérieure, étaient les traces visibles de son processus de fabrication et de son ancrage dans le réel. Ensuite, les quatre cadres esquissés par leurs angles sur le haut du volume signalaient le chandelier contenu dans le volume, ils désignaient l’invisible. Et si l’on considère la pièce telle que l’artiste l’a décrite et telle qu’elle a été montrée à plusieurs reprises, on doit aussi prendre en compte les gammagraphies qui l’accompagnaient et attestaient de la présence d’un objet invisible. En fait de preuve, c’est d’images fantomatiques et confuses qu’il s’agit ; elles sont pourtant totalement indicielles et ‘scientifiques’. Le contraste est considérable entre la masse de béton et l’image incertaine du chandelier. L’oeuvre se présente alors comme un travail sur la question du ‘voir’. L’interrogation de la vision et du regard, les relations entre visible, invisible et disparition sont des leitmotive du travail de l’artiste, une de ses oeuvres s’intitule d’ailleurs ‘J’ai vu que tu n’as pas vu’.

Rose

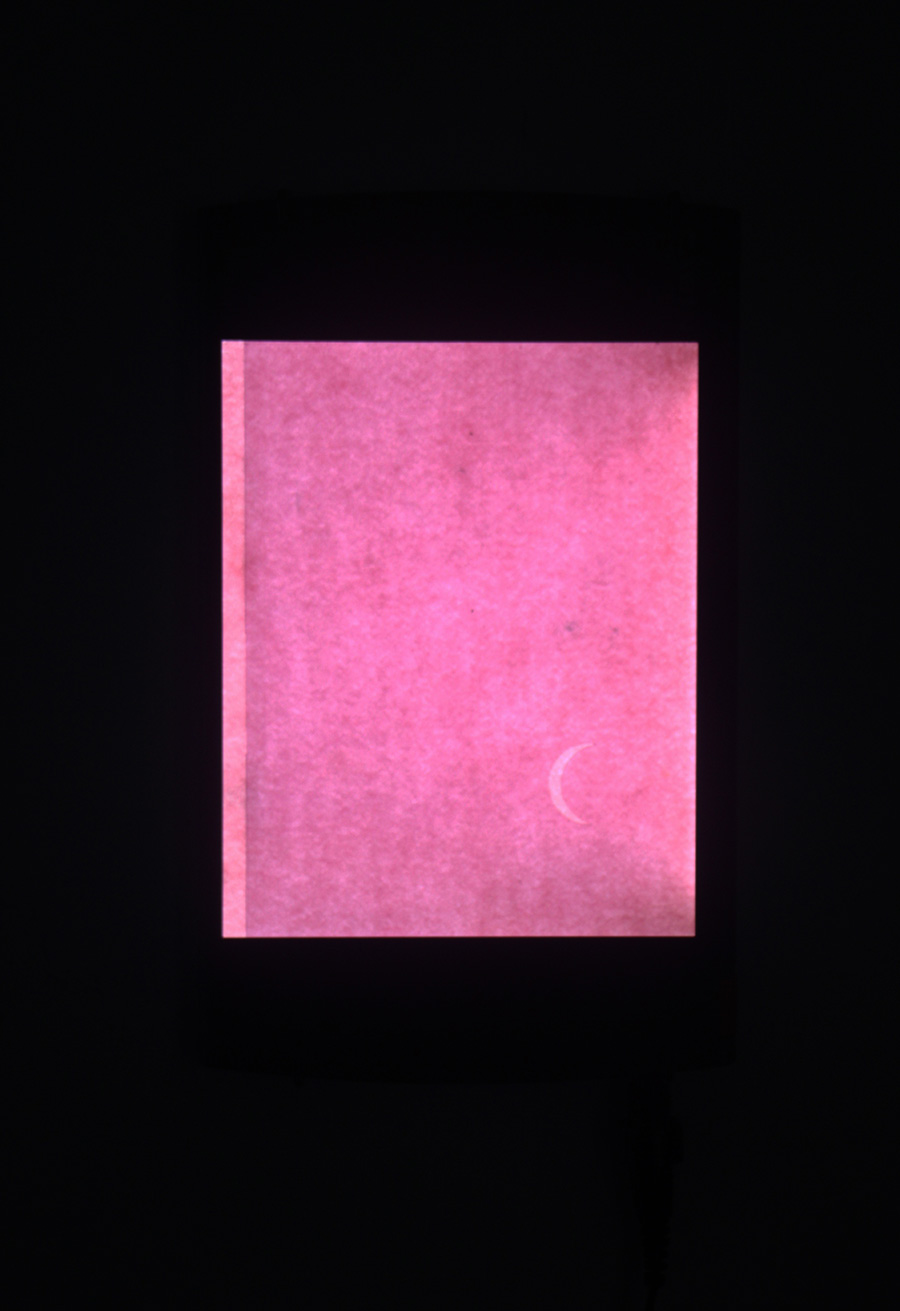

Si la couleur est présente dans l’oeuvre de Jacqueline Mesmaeker – on peut citer les ‘Bourses de ceinture’ (2018), ‘Parking en or’ (1984) ou encore ‘Contours clandestins’ (1995) -, elle n’y occupe pas une place déterminante. Avec une exception de taille : la couleur rose. Elle emprunte son nom à celui d’une fleur, elle est souvent associée à l’enfance et à la féminité, elle est aussi celle de la peau de l’homme blanc et donc une question fondamentale de la peinture, celle de l’incarnat. Elle varie du plus criard au presque blanc, se teinte de jaune, de bleu, mais chez l’artiste, c’est toujours un rose moyen. Dès 1974, on trouve ‘Lapin’ : une silhouette de lapin formée de points roses et bleus répétée sur 17 dessins en perdant chaque fois un peu de ses points, jusqu’à disparaître. L’ensemble est précédé d’un extrait d’ ‘Alice au pays des merveilles’ de Lewis Caroll, celui de la rencontre d’Alice et du lapin (rappelez-vous : il est blanc et ses yeux sont roses). En 1975, ‘Portes roses’ comprend une suite de nonante-six dessins avec un rectangle rose dans le bas de la page, un mot dans le haut. Tous ces mots forment un paragraphe du même ‘Alice au pays des merveilles’. Au fur et à mesure que la place occupée par le rectangle s’agrandit sur la feuille, le rose pâlit jusqu’à disparaître. Tout se passe comme si le rose avait pris possession du corps du lapin, qu’il l’accompagnait dans ses déambulations dans l’espace et le contaminait ; les portes, comme le lapin, finissent par disparaitre dans le blanc de la page. On pourrait classer ces deux pièces dans une nouvelle catégorie du questionnement du regard : ‘disparitions roses’.

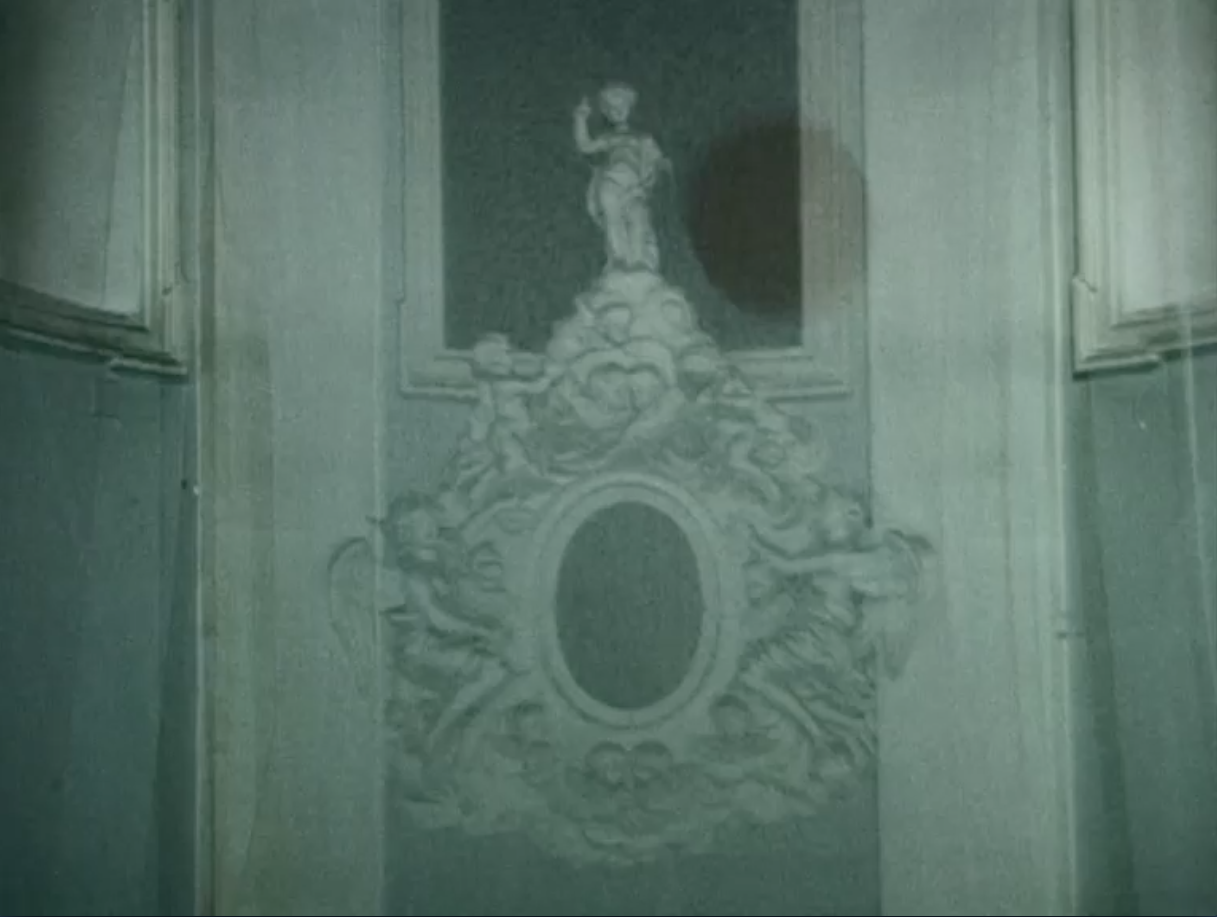

En 1995, l’artiste a réalisé ‘Introductions roses’, une série de 40 diapositives décrivant une intervention réalisée dans son appartement. « On bourre de fragments de tissu rose quelques fentes ou quelques trous qui se comparent, ainsi parés, au vide, au noir, au gris. Le rose révèle le gris et le noir » écrivait l’artiste à propos de cette oeuvre. Souligner l’angle d’une moulure, l’espace laissé libre entre le plancher et la plinthe, combler les trous réguliers d’une planche, les pores d’un galet éponge ou encore marquer le centre d’un livre ouvert. Les ‘Introductions roses’ s’apparentent aux ‘Contours Clandestins’ (1995), trois interventions réalisées en 1995-96 à La Glacière (Bruxelles), à la Norwich Gallery (Norwich) et à l’Atelier Saint-Anne (Bruxelles). Il s’agissait de détourer au crayon des objets divers – jouets, ustensiles du quotidien – à même le mur du lieu d’exposition. Extrêmement discrets, disséminés dans une relative pénombre, partir à leur découverte revenait à un jeu d’objets cachés, on pense aux oeufs de Pâques, mais aussi à un autre texte de Lewis Carroll, ‘La Chasse au Snark’. Ces deux oeuvres relèvent moins de la micro intervention que du concept duchampien d’inframince, y compris dans sa dimension érotique. Georges Didi-Huberman remarque que chez Duchamp, l’optique se convertit aisément en tactile et l’ironie n’est jamais très loin. Chez Jacqueline Mesmaeker, on peut inverser la première partie de la proposition, le tactile – le tissu, les irrégularités des murs – se convertit en optique (et toujours dans le sens de l’interrogation du regard, des relations troubles entre visible et invisible). L’ironie quant à elle est toujours bien présente.

Aux antipodes

‘Stèle’ et ‘Introductions roses’, ces deux pièces, aujourd’hui (presque) disparues, représentent deux extrêmes du travail de l’artiste : du plus pesant, encombrant et massif au plus léger, mince et discret. Jacqueline Mesmaeker a toujours lié ces deux pièces, notamment dans une lettre à Lynda Morris, qui revient sur l’exposition de Norwich et sur le prix qu’elle y a reçu. Leur point commun tient dans la question du regard, pour le reste, les deux oeuvres sont aux antipodes l’une de l’autre. Mais l’artiste s’intéresse aussi aux antipodes : on pense encore à Lewis Carroll et ‘De l’autre côté du miroir’, mais surtout à l’installation filmique montrée par l’artiste à la Vleeshal de Middelburg en 1982. Son titre complet est ‘Si l’on perçait à travers la terre un axe depuis la Belgique, on s’y trouverait à 50° 50’ S – 175° 38’ W, dans le Pacifique’. L’image projetée dans un cadre doré et ouvragé montre la mer du Nord à l’envers, les vagues en haut, le ciel en bas et le mouvement des vagues inversé.

Colette DUBOIS

[sociallinkz]

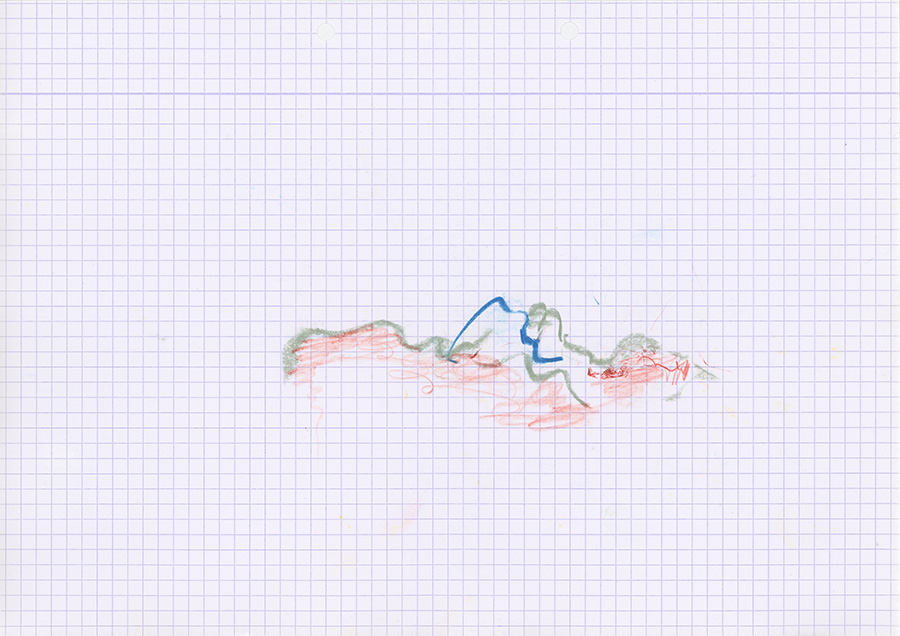

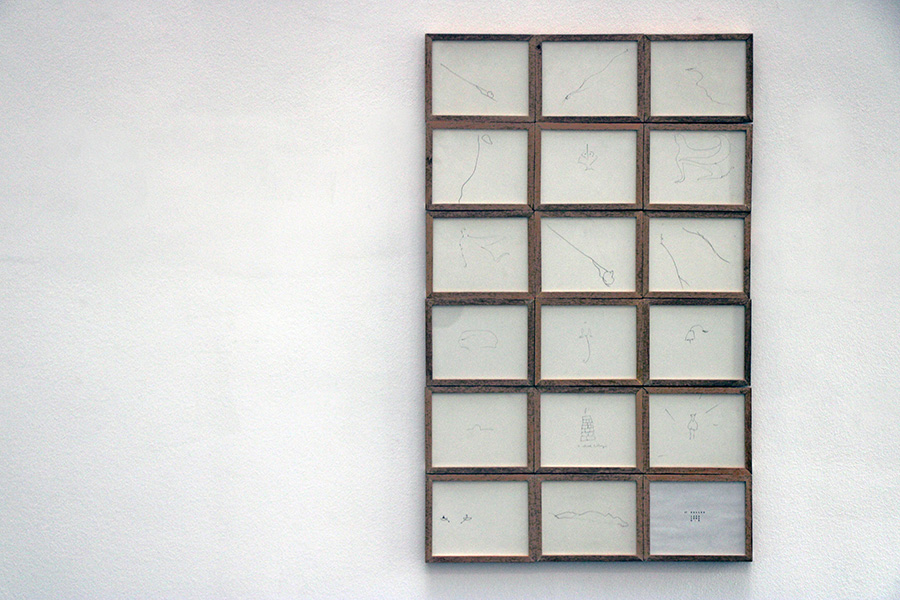

Les neufs dessins de la série Tracés ont été réalisés en détourant au crayon doigts, poings, latte, pièce de monnaie et tabouret. Ils sont encadrés de baguettes ivoires obtenues par la superposition de couches de peinture blanche sur un apprêt de terre de Sienne.

Dans Mémoires d’aveugle, Jacques Derrida écrit du dessin qu’il aurait toujours à voir avec l’opération d’un aveuglement. La main trace mais ne voit pas. Elle fraye un chemin sur l’étendue de la feuille sans jamais parvenir à saisir pleinement la forme constituée, laissée qu’elle est à un état d’invisibilité, fût-il partiel ou temporaire. Dans ce retrait de la vision, tout dessinateur serait aveugle une fois qu’il fait l’expérience d’un tracement, confronté à cette dialectique où se jouent le visible et l’invisible1. La définition que donne Derrida a valeur d’hypothèse de travail. Et bien qu’elle puisse aider à comprendre la portée du dessin chez Jacqueline Mesmaeker, elle ne le ferait que partiellement. Si une œuvre de cette artiste peut correspondre à celle-ci, plus précisément aux enjeux qu’elle soulève, ce serait Tracés (1993).

L’œuvre est constituée d’une série de sept dessins de format rectangulaire encadrés d’une manière similaire, espacés à intervalles réguliers, série à laquelle s’ajoutent deux dessins de format carré. Dans cette œuvre sérielle et modulaire figurent différents tracés réalisés au crayon : répétition de traits courbes, lignes droites non continues, série d’hémicycles imparfaits ponctuant de manière variable la feuille, ainsi que deux croissants de lune pour les dessins de format carré.

Réalisée à main posée, et non à main levée, Tracés témoigne d’une mise en suspens de l’adresse et d’un retrait de la vision. Tracés est l’exact opposé d’une démonstration de maîtrise technique, par la suspension, plus que la mise en crise, de toute habilité. Outre l’emploi d’une latte, d’une pièce de monnaie, de l’assise d’un tabouret, ce sont les mains qui s’épaulent l’une l’autre, s’accompagnant et se soutenant mutuellement en cours de tracement, l’une tenant le crayon, l’autre posée sur la feuille et vice versa ; le regard n’ayant plus qu’à souscrire, pour ainsi dire, à cette réalisation. Ce retrait de la vision est accusé autant par la non continuité des lignes horizontales que par le caractère partiel des motifs hémicirculaires (ne nous donnant pas à voir des formes visibles dans leur complétude), mais également par cette succession de tracés courbes réalisés au départ d’un poing posé sur le papier (soit d’une main fermée dont l’utilité est ici résumée à celle d’un objet à détourer), composant en l’espèce un motif de rideau sur lequel butte et s’ouvre le regard. C’est que Tracés mettrait également en œuvre, outre une scénographie de traits et de gestes (soulignée par les différences perceptibles de poses et de pression du papier de chacune des mains et de chacun des objets), une sorte de théâtralisation du visible et de l’invisible.

Pourquoi commencer par cette œuvre ? Cette œuvre n’est pas nécessairement plus représentative qu’une autre quant à la question du dessin chez Jacqueline Mesmaeker. Mais elle a ceci de particulier que l’on peut la considérer comme un pli dans la production graphique de l’artiste. Un pli qui précisément mettrait dialectiquement en tension l’avant et l’après d’une production résistant aux entreprises de classification et d’historicisation. Tout en étant une des œuvres qui puisse correspondre le plus à la définition que l’on peut se faire du dessin (que l’on pourrait résumer rapidement, de manière plus large par rapport à ce qu’en écrit Derrida, en la disposition de tracés sur un support laissé visible), Tracés renvoie tant à certaines de ses œuvres antérieures, dont certaines de ses réalisations in situ du début des années 1980, qu’à certaines de ses œuvres postérieures, dont les multiples disséminations de signes graphiques réalisés, notamment, dans différents livres durant la seconde moitié des années 1990. Tracés partagerait avec les premières une certaine préoccupation du lieu. Lors de sa première exposition, sa disposition sur une ligne horizontale au-dessus des lambris du mur répondait en effet à une contrainte architecturale. En outre, le cadre de ces dessins (d’une blancheur particulière obtenue par un apprêt de terre de Sienne) ainsi que les intervalles espaçant avec régularité chacun des 7 cadres horizontaux invite à une lecture cinématographique de l’œuvre. Tracés établit de la sorte un contexte graphique dynamique (littéralement cinémato-graphique) où notre regard est invité à opérer une lecture, en passant de l’un à l’autre, dans un sens et puis l’autre, quitte à croiser ensuite les trajectoires. Tracés partagerait avec les dernières, outre l’attrait pour la mobilité de la feuille et de la page, un même souci pour l’intervention dans un espace séquençable, chacune des feuilles de la série formant autant de pages d’une séquence s’ouvrant et se fermant, entre les détours multipliés du poing de sa main gauche et de sa main droite.

Raphael Pirenne, dans « Jacqueline Mesmaeker, Oeuvres 1975-2011, aux Editions (SIC) & couper ou pas couper, sous la direction de Olivier Mignon.

[sociallinkz]

Contours réalisés à l’aide d’ustensiles divers (des jouets, des instruments trouvés, des outils de cuisine) dessinés tels quels ou en combinatoires, renvoyant aux images élémentaires des livres à colorier. Les tracés ne se discernent que difficilement ; ils sont à chercher comme des oeufs de Pâques.

Les Glacières de Saint-Gilles, Bruxelles, 1995

A Sentimental Journey, Atelier Ste Anne, Bruxelles, 1996. Commissaire Johan Muyle

EAST international, Norwich School of Art and Design – University of East Anglia: Sainsbury Center of Visual Arts, Norwich, 1996. Sélectionneurs Roger Ackling et Richard Long

(… ) Toutefois, trois interventions réalisées au milieu des, années 1990 attestent d’une nouvelle orientation du, dessin, interventions que l’on peut regrouper sous, le titre générique de Contours clandestins. Que ce soit en 1995, à La Glacière (Bruxelles) pour l’exposition éponyme, ou en 1996, tant à la Norwich Gallery (Norwich) pour l’exposition EASTinternational qu’à l’Atelier Saint-Anne (Bruxelles) pour A sentimental Journey, le dessin quitte dans ces trois lieux une vocation monumentale pour adopter une tout autre dimension et fonction. On assiste à un changement d’échelle : ce ne sont plus des tracés réalisés au fil qui épousent les dimensions des lieux, mais une multitude de marques, généralement de petite dimension, disséminées dans l’espace d’exposition ; ainsi, pour l’exposition éponyme, il s’agissait de quelques 500 marques réparties sur les différents murs du lieu, constituant un univers en soi. On assiste également à un changement de vocabulaire : à la ligne droite dessinant les contours d’éléments architectoniques se substituent des tracés, pour ainsi dire naïfs, dessinant les contours d’objets et d’animaux (éléphants, boeufs, chiens, poissons, etc.) ouvrant sur un univers mirifique.

Les termes « contours » et « clandestins » employés pour qualifier ces interventions ont leur pertinence. Il s’agit bien de contours, où le dessin consiste à sentir le lieu, par exemple, à relever par la main les accidents de surface qui ponctuent le mur et, partant de cette information ténue (de l’ordre du ressenti plus que du pensé, ou du conceptualisé), d’en réaliser une configuration graphique, littéralement d’en faire une figure, en lui donnant une apparence sensible. À l’instar de Tracés, c’est la main qui suit, qui opère quasi aveuglément, épouse et interroge le lieu, afin que cette rencontre produise de multiples impulsions qui se trouvent converties en de multiples figures. À l’instar des interventions dites monumentales, c’est toujours la relation de l’artiste au lieu qui fait oeuvre d’art. Mais le changement d’approche du lieu, de son mode de ressenti, conduit à un changement graphique qui se révèle déterminant. Jacqueline Mesmaeker ne travaille plus sur les lignes essentielles du lieu, sur sa forme globale, mais bien sur les informations périphériques, ou parergonales, qui le particularisent, lui donnent son épaisseur physique, phénoménologique, historique. Mais il s’agit bien également d’une forme de clandestinité qui prend corps dans ces différentes interventions, si l’on entend par ce terme ce qui opère secrètement et se soustrait à la loi du visible. Une double clandestinité agit en effet ici. Premièrement, rendus visibles par la main, ils sont en retour rendus à une invisibilité partielle du fait de leur plongée dans la pénombre des lieux. Jouant de cette pénombre ou aidé d’une lampe torche, le spectateur est appelé à révéler ces contours afin de les extraire une nouvelle fois de leur clandestinité initiale. Deuxièmement, la démonumentalisation de l’oeuvre qui agit ici engage à cette dissémination de signes dans l’espace d’exposition, une dissémination dont l’articulation reste pour nous secrète. Tout droit sorti de bestiaires médiévaux, sortes de culs de lampes extraits des premières éditions anglaises d’ Alice’s Adventures in Wonderland, comme l’artiste aime à le rappeler, ces signes font mine qu’une narration puisse se constituer. Ils agissent comme des points d’impulsion – à l’instar de cette main qui, parcourant la surface des murs, produisait les impulsions nécessaires à la réalisation de ces figures – ou des amorces d’une histoire qui se retient, dont on entend de manière éparse le murmure sans que, passant de signes en signes, un sens unique, ou une narration, ne parvienne à se constituer. C’est que ces signes sont également le résultat d’un travail de réminiscence effectué par l’artiste à partir d’histoires d’enfants, à l’instar de l’histoire d’Alice, figure par excellence du récit d’enfant basé entre autres sur la métamorphose des signes. Le spectateur est plongé dans un unique espace où vibrent et fourmillent ces signes graphiques, espace dont Jacqueline Mesmaeker aurait soustrait de notre vue le fil, les articulations, ce qui permet de constituer l’histoire, la narration.

Les interventions que l’on peut regrouper sous la dénomination de Contours clandestins ont quelque chose également de déterminant, comme nous l’avons écrit, dans la production de l’artiste. L’emploi de crayons de couleurs différentes sur le mur (généralement bleu, rouge ou noir) atteste d’une volonté de travailler avec un minimum de moyens. Ce changement s’opère suite à la réalisation en 1989 pour une église à Maastricht d’une oeuvre monumentale intitulée Stèle 29*29*165. Dans la lettre à Lynda Morris, elle écrit : « Et c’est depuis l’été 1995 que je réalisai des interventions ne nécessitant que peu de moyens, non encombrantes, non perturbantes en apparence. Tiraillement entre austérité et dérision. Des choses à découvrir ou à ne pas voir : les détails qui peuvent passer inaperçus. Ainsi le plaisir de chercher de minuscules organismes dans un espace immense. Easter eggs. Ainsi donc, à la suite de votre lettre je décidai de partir à Norwich avec un bagage minimum : contenant simplement quelques crayons noirs, rouges et bleus, un paquet de textes imprimés (“Zone à, préposition à”) en rouge et noir, des post-it de toutes les couleurs et deux cassettes vidéos. Je n’avais aucune idée précise de l’agencement de tous ces éléments ».

Outre que l’artiste souligne le jeu entre visibilité et invisibilité caractérisant ces interventions in situ – qu’elle dénomme judicieusement par l’expression Easter eggs, désignant également une information masquée et dormante, laissée en état de latence –, Jacqueline Mesmaeker indique bien cette nécessité, survenue à la suite de Stèle, d’opérer une réduction de ses moyens. Ce désir d’une économie restreinte ne conduira pourtant pas, comme on l’a vu et comme on le verra, à une réduction de son langage. Mais il permet d’expliquer, certes en partie, pourquoi Jacqueline Mesmaeker put se tourner vers la réalisation de livres mais également vers l’intervention dans des livres existants ; ce dernier travail apparaissant comme une extension et un déplacement logique des Contours Clandestins.(…)

Raphael Pirenne, dans « Jacqueline Mesmaeker, Oeuvres 1975-2011, aux Editions (SIC) & couper ou pas couper, sous la direction de Olivier Mignon.

[sociallinkz]

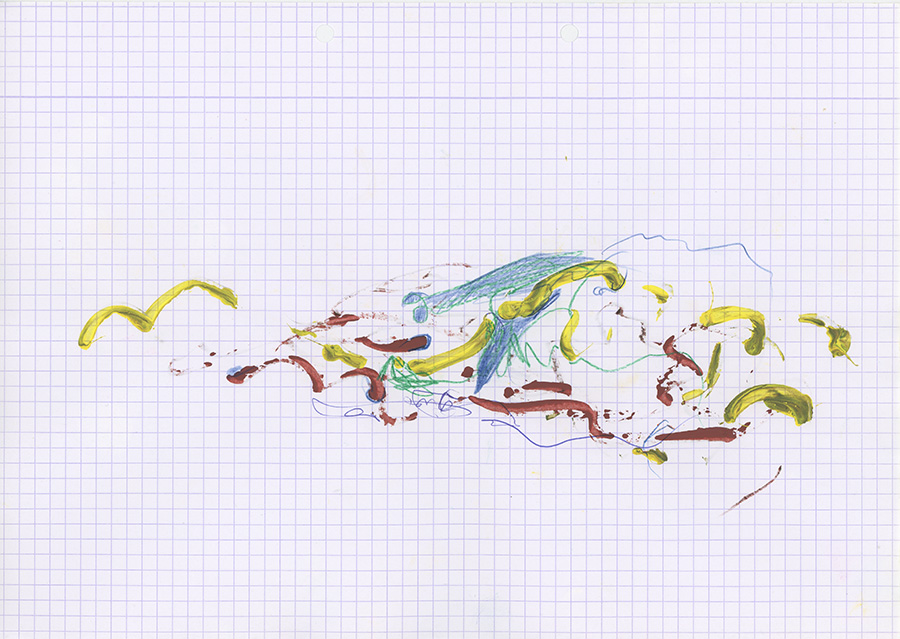

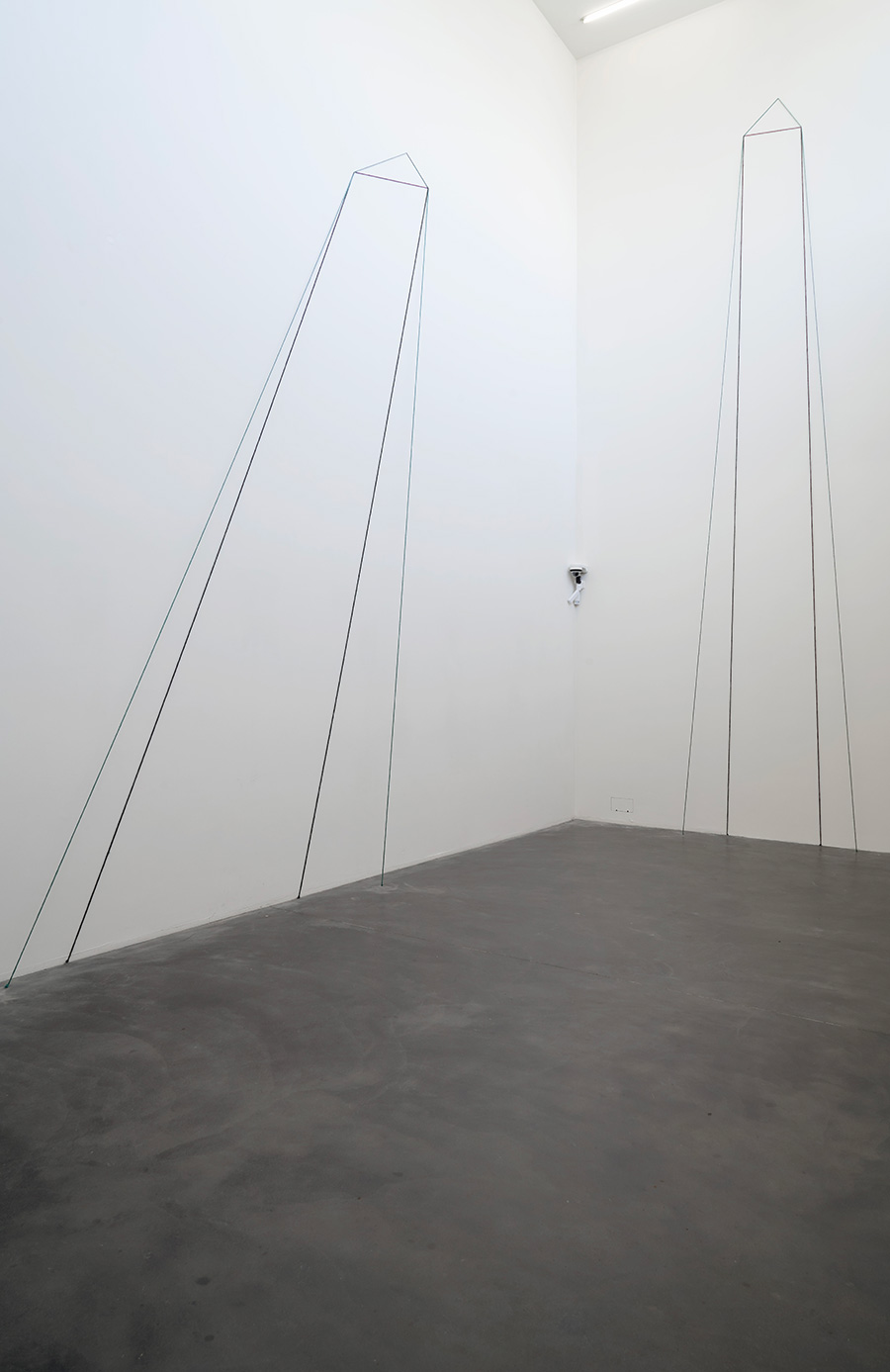

C’est l’image de l’obélisque volé, transporté vers d’autres lieux. Plus sa hauteur diminue, plus il penche vers le déséquilibre. La peinture des murs existait déjà en couches transparentes, successives et hésitantes. L’obélisque, construit en fils verts tendus contre le mur et en fils noirs pour les écarts, est présenté en trois stations. La modélisation de La chambre de l’ouest (1985) au moyen de tels fils est à l’origine du travail.

Vacillement

Dans le syllabus que Jacqueline Mesmaeker réalisa pour son cours donné à La Cambre intitulé Théorie et pratique du dessin – Morphologie, elle reproduisait, parmi d’autres oeuvres et documents, la photographie bien connue de Barnett Newman où l’artiste expressionniste abstrait américain se tenait debout, présentant à l’objectif photographique une toile encore vierge de dimension importante. Jacqueline Mesmaeker reprenait également la légende du catalogue d’où était extraite cette photographie, donnant voix au geste et à la parole absente de Barnett Newman : «Barnett Newman. Le dessin est déterminé par les limites du rectangle peint ». Comme on le sait, le dessin a joué une fonction inaugurale chez Barnett Newman. La fameuse peinture Onement I de 1948 fut précédée par la réalisation de différents dessins où il expérimenta l’usage du retrait de la bande adhésive (qui allaient rapidement définir ses Zip Paintings), opération qui conduira à une expérimentation non moins essentielle, imprégnée qu’elle fut d’une résonnance spirituelle tirée en partie du Talmud : celle d’un lieu ne se donnant jamais comme un donné stable et indivisible (soit comme une entité géométrique dont les limites seraient à tous instants constantes) mais bien comme une entité dialectique et en soi mouvante. Ainsi que Jacqueline Mesmaeker l’écrit dans une lettre qu’elle adressa à Lynda Morris, au sujet de Who is afraid of Red Blue and Yellow que l’artiste découvre au Stedelijk Museum d’Amsterdam en 1977 : « Je compris que ce «tableau » était un lieu et que plus on s’en approchait, plus cet espace se refermait autour de vous en cylindre – quelques pas de recul et il s’étalait jusqu’aux vibrations limites de jaune et de bleu : ce vert qui n’était pas et qui scintillait par les données des lois physiques. Nous nous trouvions là réellement devant la puissance du Color Field. »

En 1986, Jacqueline Mesmaeker, à l’occasion de l’exposition Initiatief d’Amis organisée par différents artistes au Vooruit de Gand, réalisa une intervention visant à faire vaciller le lieu. Réalisée au moyen de fils de géomètre projetant une couleur soit verte soit noire sur les murs délavés d’une salle d’une hauteur importante (où persistaient les couches de couleurs blanche, verte et ocre), l’oeuvre consiste en la répétition et la déformation de trois obélisques dont les dimensions sont dégressives. La hauteur ainsi que les proportions de ces vues en perspective simplifiée du monument sont pour chacune d’entre elles modifiées : plus la taille de l’obélisque diminue, plus ses proportions tendent à s’élargir, à se pencher jusqu’à être portées à un point de déséquilibre. À l’instar de certaines interventions contextuelles d’artistes post minimalistes interrogeant notre perception de l’espace (où à Sol Lewitt nous pourrions rajouter les travaux de l’artiste néerlandais Jan Dibbets), Vacillement tend à inquiéter notre appréhension de l’espace. Jacqueline Mesmaeker soumet en effet au vacillement une forme et un monument qui symbolisent dans l’imaginaire collectif la stabilité spatiale et la persistance temporelle : fiché dans le sol et dressé inébranlablement vers le ciel, l’obélisque se manifeste comme une entité stable dans l’espace, mais également comme un monument qui parvient à maintenir sa station malgré le temps et les risques de déchéance.

Cette lecture prend également en épaisseur lorsque l’on prend en considération le «patron » ou le schéma initial de cette intervention (son dessin matrice) : l’esquisse de La Chambre de l’Ouest, du nom de l’œuvre réalisée une année auparavant, en 1985, consistant en une tente dont l’ouverture était orientée vers l’ouest et dont l’extérieur était réalisé au moyen de tissus rouges damassés. À l’idée d’obélisque comme monument érigé et clos sur lui-même, en soi impénétrable, s’adjoint l’idée d’un lieu pénétrable, soulignée par la finesse des tracés de Vacillement et leur transparence par rapport aux murs. Jacqueline Mesmaeker écrit ainsi : « Les couches peintes de cette chambre très étroite et haute ne pouvaient être recouvertes d’un élément opaque quel qu’il soit ; la peinture existait en couches transparentes, successives et hésitantes ». Jaqueline Mesmaeker utilise dans ce court texte, pour décrire le lieu de son intervention, non pas le terme de salle (qui se référerait au lieu de manière neutre), mais bien celui de chambre, sorte de reste de cette intervention antérieure ici monumentalisée dont elle aurait incidemment gardé le nom afin de souligner sa valeur d’usage, celle où le spectateur se trouve invité à prendre possession du lieu et non d’y rester à distance. Ce n’est plus uniquement l’image d’un obélisque qui se trouve ici déformé, porté en situation de déséquilibre à trois reprises, mais également l’image du lieu dans lequel le spectateur se situe, chacun de ces trois obélisques étant dès lors trois états distincts de déformation de l’espace, de cette chambre où le spectateur se déplace.

La lecture qui peut être faite de cette oeuvre ne s’arrête pas là. Conjointement à la notion de déséquilibre, l’oeuvre parle également de pouvoir et de déplacement. Jaqueline Mesmaeker écrit ainsi, dans ce même court texte : « Vacillement est l’image de l’obélisque volé, transporté vers d’autres lieux ». Au déplacement de l’obélisque de Louxor sur la Place de la Condorde à Paris, symbolisant un pouvoir lui-même mouvant au gré des régimes, Jacqueline Mesmaeker aurait répondu, non sans une douce ironie, par un second déplacement, doublé par l’évocation en trois stations de sa possible mise à bas.

Vacillement n’est également pas la seule oeuvre où Jacqueline Mesmaeker est intervenue graphiquement dans un lieu afin de perturber notre appréhension de l’espace. Ainsi en 2001, au Klein Kunstcentrum van het Zoniënwoud à Groenendaal, elle emploie les mêmes fils d’architectes afin de dessiner sur le mur non plus l’image d’un objet déplacé mais bien celle d’un élément architectonique, en l’occurrence la cheminée d’une des pièces dont elle projette l’image sur le mur au moyen d’un tracé se calquant sur la pente du terrain et non sur l’horizontalité construite du sol. L’opération qui apparaît comme étant similaire à celle de Vacillement ne l’est qu’en partie, en ce qu’elle joue ici sur les contraintes du lieu en déplaçant les valeurs de référence. Le geste de Jacqueline Mesmaeker s’apparente en effet davantage à une volonté de faire se rencontrer avec l’image d’un élément architectonique interne au lieu (une cheminée respectant les principes de constructions régis par les lois de la gravité) par rapport à une donnée située à l’extérieur et au-dessous de celui-ci (la pente naturelle du sol courant sous la maison, suivant sa propre inclinaison). L’effet de perturbation spatiale produit tire son origine de l’incohérence et du hiatus entre ces deux valeurs de référence définissant le lieu (construction artificielle et pente naturelle) et non du déplacement, et de la déformation, d’un objet extérieur à celui-ci. (…) Raphael Pirenne, dans « Jacqueline Mesmaeker, Oeuvres 1975-2011, aux Editions (SIC) & couper ou pas couper, sous la direction de Olivier Mignon.

[sociallinkz]