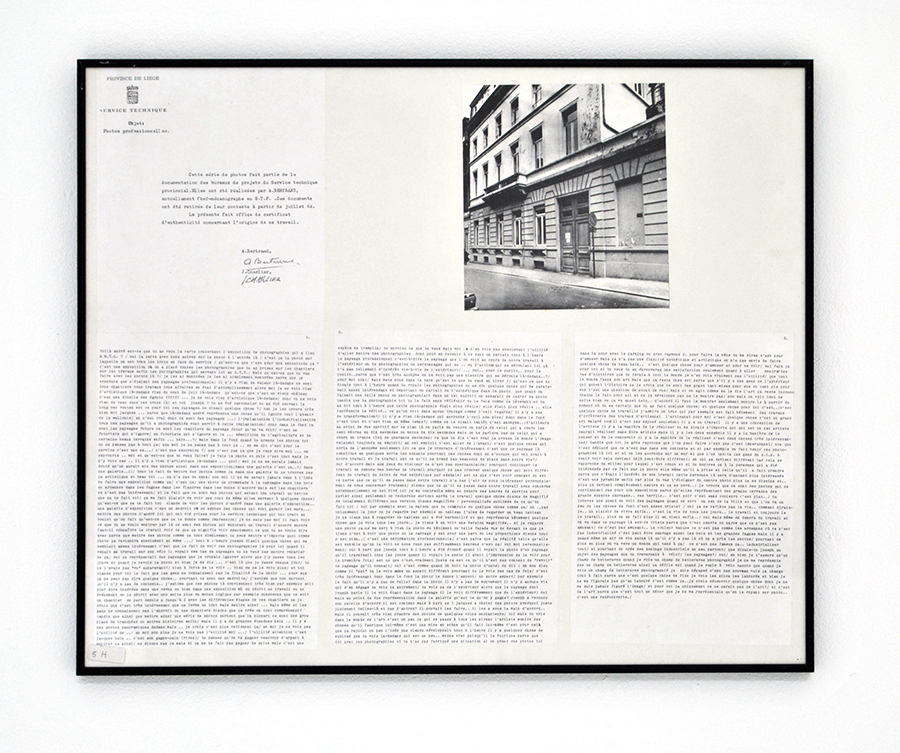

(…) Charlier roulerait-il les pratiques conceptuelles et minimales d’avant-garde dans la farine tout en consacrant le Road Art comme nouveauté académique ? Ou tenterait-il de prouver que l’on peut « faire du land Art près de chez soi » ? L’artiste entretient à l’époque les meilleurs rapports qui soient avec l’art international comme avec toute la culture underground, mais il considère l’un comme l’autre avec une distance très critique. L’une de ses pratiques fondamentales consistera, en effet, dès les années 60, à retirer de leur contexte une série de documents professionnels du Service Technique Provincial où il est employé, afin de les distiller dans le champ artistique, de les y « présenter» ; ce sont des documents destinés à l’élaboration de projets d’amélioration de voirie, d’égouttage, de normalisation de cours d’eau, d’implantation de zonings industriels. Et Charlier œuvre dans l’incompréhension la plus totale. À l’époque, rares sont ceux qui comprendront qu’il s’agit d’une réponse très radicale et conceptuelle aux nouveaux réalistes, aux artistes pops qui, les uns et les autres, introduisent dans l’art des réalités sociales, urbaines, publicitaires, médiatiques.(…)

(…)

– Vaste programme que cette Zone Absolue. Il semblerait que cela dépasse de loin le titre d’une œuvre ou d’une exposition, en l’occurrence cette exposition qui se déroule à Liège en janvier 1970.

– Il faudrait en effet resituer les choses dans leur contexte et préciser comment j’en suis arrivé à imaginer tout cela. J’entre, après mon service militaire, au Service Technique de la Province en 1958 comme dessinateur expéditionnaire. En fait, on me confie une série de tâches fort simples : taper des rapports, tirer des plans, me rendre sur le terrain, porter la mire pour faire des relevés topographiques. Il s’agit d’améliorer les routes de la première circonscription du Service Technique Provincial et d’établir de nouveaux zonings industriels. En dehors de mes heures de travail, je réalise des collages d’objets, je peins aussi, des toiles gestuelles. Ma formation en art est complètement autodidacte. En fait, je m’intéresse à l’art moderne depuis mon adolescence. Je me nourris beaucoup de littérature également, principalement de Franz Kafka qui réussit cet étonnant métissage entre son œuvre d’écrivain et sa profession de rédacteur aux Assurances Générales de Prague.

– Un peu votre situation, non ? Ou du moins ce que vous allez faire au S.T.P.?

– Effectivement. Lorsque le Pop Art et le Nouveau Réalisme font irruption chez nous, je me demande comment affirmer notre identité par rapport au dadaïsme revisité de ce rouleau compresseur américain. Comment faire aussi par rapport à Restany et ses Nouveaux Réalistes. J’en parle souvent avec Marcel Broodthaers avec qui je partage cette préoccupation. Où trouver notre place, alors que ces artistes ont déjà conquis Bruxelles et Anvers ? En gros, je considérais que le Pop Art résultait du fait de considérer la publicité comme un objet trouvé et de littéralement la balancer dans le champ artistique en lui conférant quelques modifications esthétiques. C’est là que je me suis dit qu’il pouvait être intéressant de profiter de mon milieu professionnel, cette activité purement alimentaire, et d’en faire un moteur critique par rapport à l’art du Nouveau Réalisme et du Pop. C’est ainsi que je commence à collecter ces petites photographies prises par le Service dans lequel je travaille.

Je me lie d’amitié avec le mécanographe et le photographe que je côtoie souvent puisque des journées entières, je vais tirer des plans à l’ammoniaque, des plans de routes qui mesurent six à sept mètres de long. Je découvre dans les poubelles du service de mécanographie des petites photos de champs de betteraves. Ce sont des photos parfaitement banales destinées à illustrer les rapports du Service. Ce qui me fascine, c’est leur côté brutal et inesthétique. En général, elles sont sans avant-plan ; techniquement, ce sont des clichés de bonne qualité mais sans aucune recherche de mise en page. Quant aux lieux photographiés, ils sont évidemment aux antipodes de la photographie habituelle. Je me trouve face à une réalité qui est tout à fait nouvelle, brutale, et qui pourrait convenir de manière idéale à la réponse imagée que je vais tenter de balancer contre le Pop. Parallèlement, je dessine des projets de routes provinciales, des profils en long et en travers, des projets d’ouvrages d’art que l’on trace avec précision. Et là aussi, je me demande comment introduire ces dessins dans le champ de l’art. (…)

(…)

– Qu’est-ce qu’un dépaysement collectif ?

– Le dépaysement collectif, c’est peut-être une façon de considérer l’art autrement, la situation poétique et sa réalité. C’est dans cette limite-là que je le vois. Même si l’action est poussée à l’extrême, je ne la vois pas comme une sorte de transgression des tabous. Et lorsque je verrai débouler l’école de Vienne et ses bouffeurs de saucisse, les performances actionnistes, je trouverai cela très rigolo, mais sans y croire. Sur le plan théorique, la seule chose qui me semble importante, c’est en 1967, l’exposition BMPT au Musée d’Art moderne à Paris. À la fois, cela me fait rire et c’est très intelligent. C’est d’ailleurs bien dommage qu’on ait mis le côté humoristique de la chose sur le côté. Il y avait là une autre façon de considérer la situation et une réelle charge ironique. En fait, c’est la première fois que je constate un discours aussi radical quant à l’interchangeabilité des pratiques. Et je me rends compte qu’avec un peu d’attention, tout spectateur peut accéder à la signification de ces gestes. En fait, on quittait là le romantisme des Nouveaux Réalistes pour accéder à ce qui était à voir et rien d’autre. C’était une mise en scène spectaculaire, presque outrancière, une bouffée d’air frais assise sur ce « plan théorique à la française » que j’ai toujours trouvé marrant. (…)

(…)

– Il me semblait que le Pop et le Nouveau Réalisme avaient abandonné une part de la réalité qui était peut-être à introduire dans le champ de l’art, la réalité sociale. Warhol se sert des clichés de presse, Rosenquist de la publicité, Rauschenberg reprend les Merzbau de Schwitters et les configure dans le paysage américain. Ce dernier surtout me passionne ; c’est celui dont je me sens le plus proche car il va puiser dans la poésie en restant ouvert à toutes les disciplines. Pour ma part, je décide donc de m’approprier une réalité professionnelle, des objets qui ont été fabriqués par des ouvriers, et de les introduire dans le champ artistique en les signant, en leur conférant le statut d’objet d’art. D’un point de vue idéologique, cela me perturbe. Le fait de prendre une réalité sociale, une réalité de la rue, de l’introduire dans l’art, de la signer, d’en faire donc une oeuvre et par ce fait même un objet de spéculation, c’est en quelque sorte une supercherie et une appropriation quasi-religieuse. Bon nombre d’artistes en feront leur cheval de Troie, et l’on pourrait presque dire que c’est devenu l’art pompier du siècle. Je m’en rends compte dès le moment où j’envisage mes « photographies professionnelles ». (…)

Jacques Charlier

paysages professionnels, 1970. Photographies N.B. et texte imprimé.

9 panneaux de 50 x 60 cm

[sociallinkz]