Olivier Foulon

– Bonn (D), Villa Romana 1905–2013. Das Künstlerhaus in Florenz, Art and Exhibition Hall of the Federal Republic of Germany, 22 nov – 9 mars 2014.

– London (GB), The Hawker (group exhibition), Dependance @ Carlos /Ishikawa, du 14 mars au 12 avril 2014

Honoré d’O

-Antwerpen (B), El hôtel electrico, Mukha (curator Edwin Carels), du 21 février au 11 mai 2014

Jacques Halbert

– Liège (B), galerie Nadja Vilenne, du 17 jan au 30 mars 2014

Eleni Kamma

– Bonn (D), Villa Romana 1905–2013. Das Künstlerhaus in Florenz, Art and Exhibition Hall of the Federal Republic of Germany, 22 nov – 9 mars 2014.

Aglaia Konrad

– Ostende (B), Conversation Piece, MuZee, du 14 dec au 14 dec 2014

– Bonn (D), Villa Romana 1905–2013. Das Künstlerhaus in Florenz, Art and Exhibition Hall of the Federal Republic of Germany, 22 nov – 9 mars 2014.

Sophie Langohr

– Liège (B), Pixels of paradise, 9e Biennale internationale de la Photographie et des Arts visuels BIP2014, BAL, 15 mars – 25 mai

– Liège (B), Nudes, RAVI, 28-30 mars 2014.

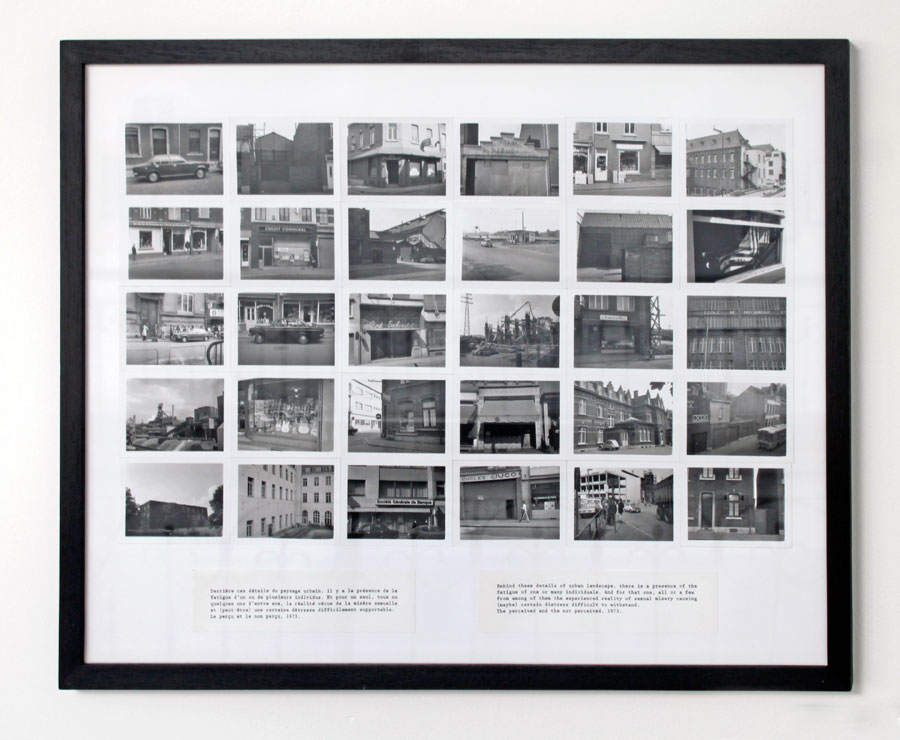

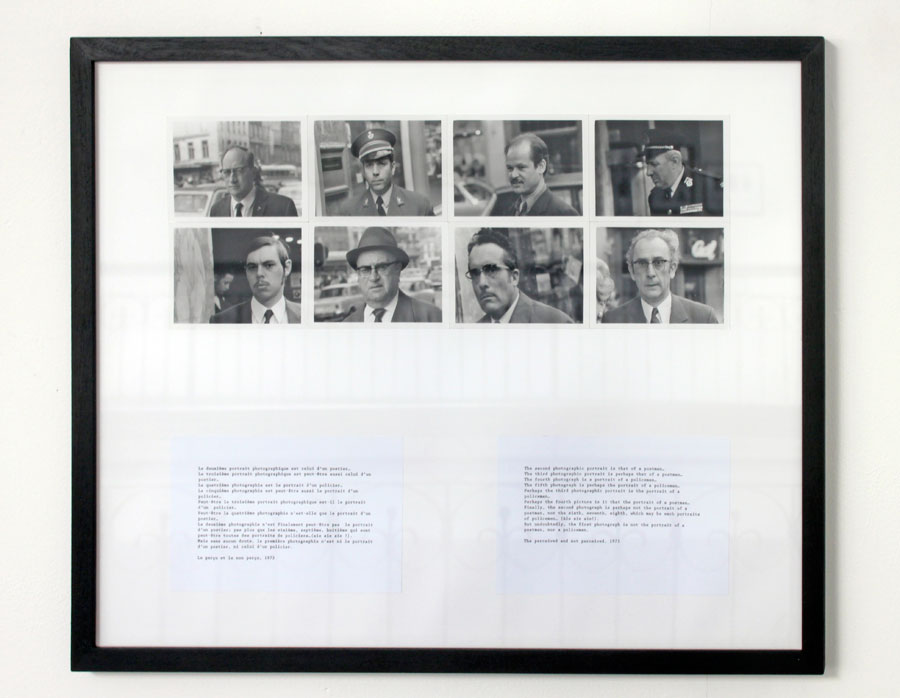

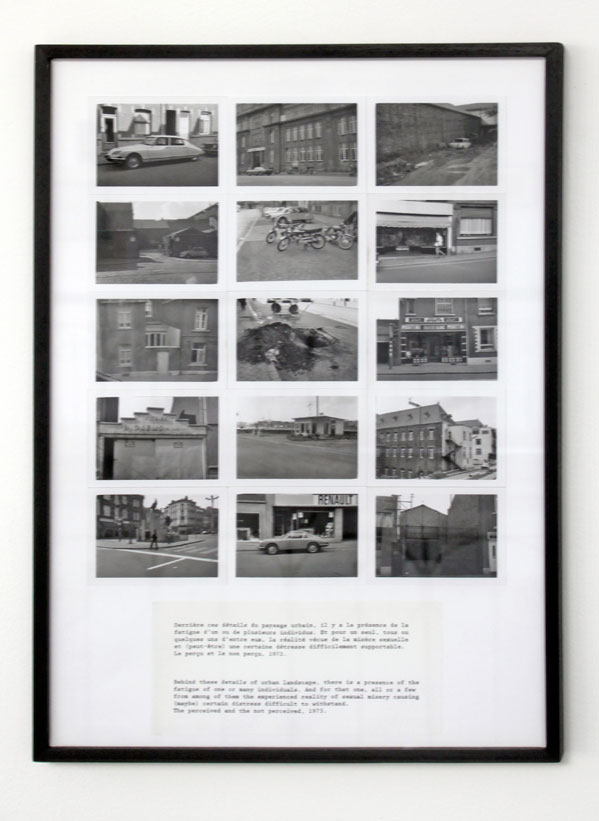

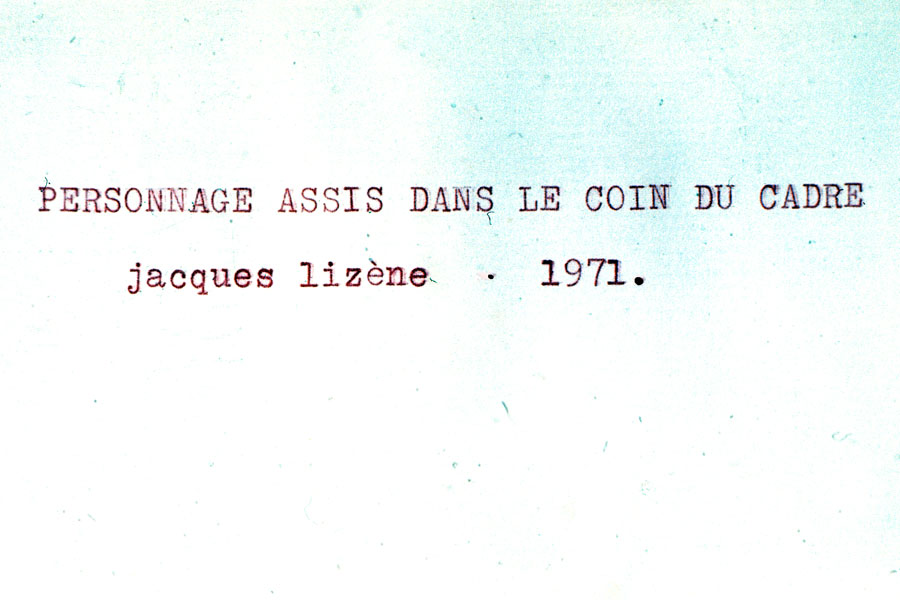

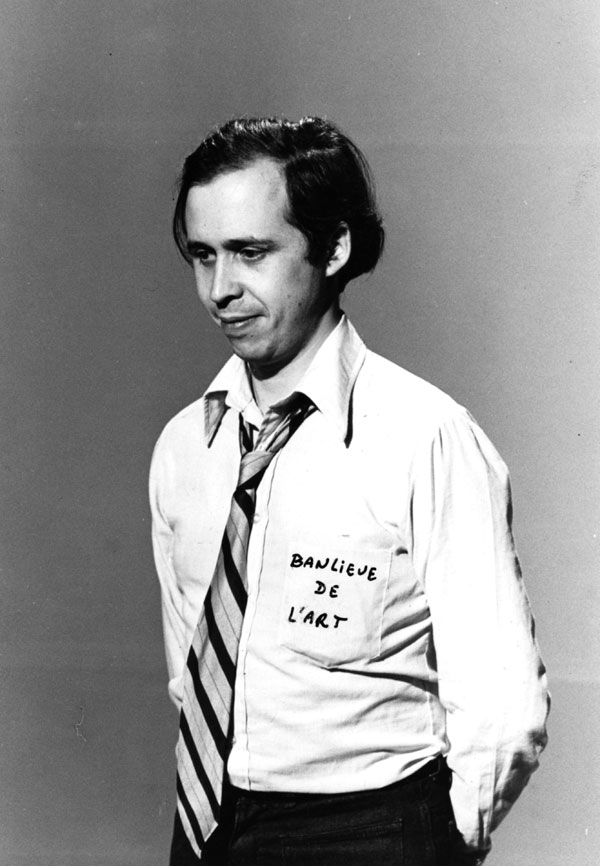

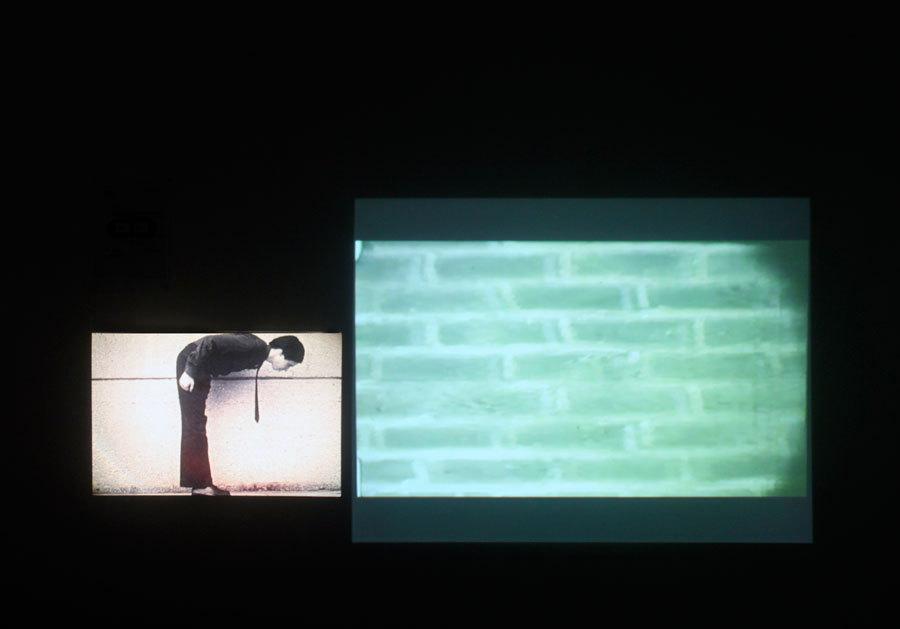

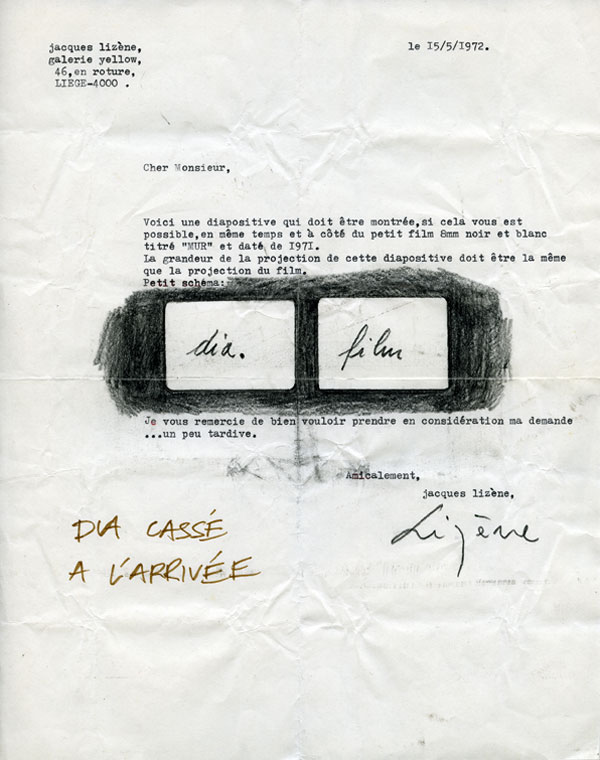

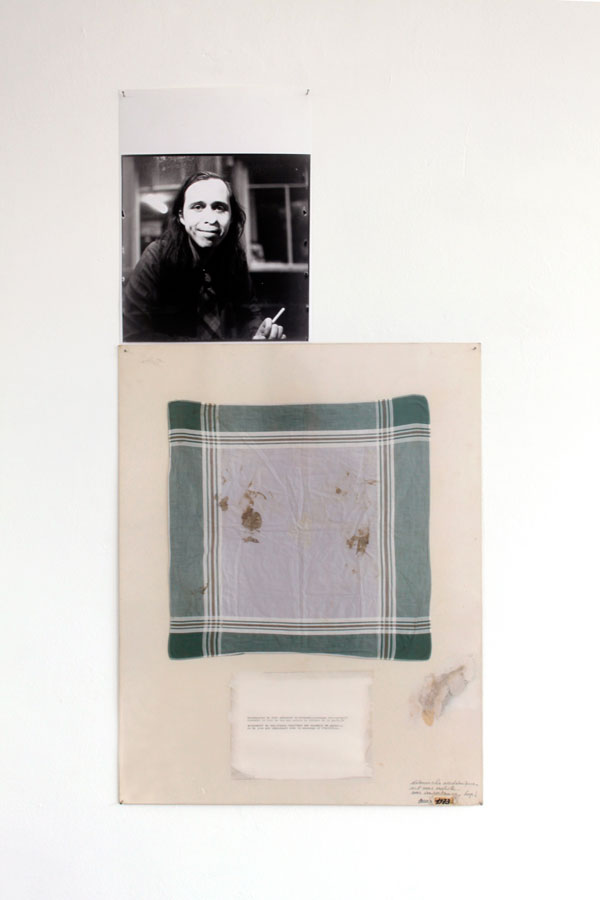

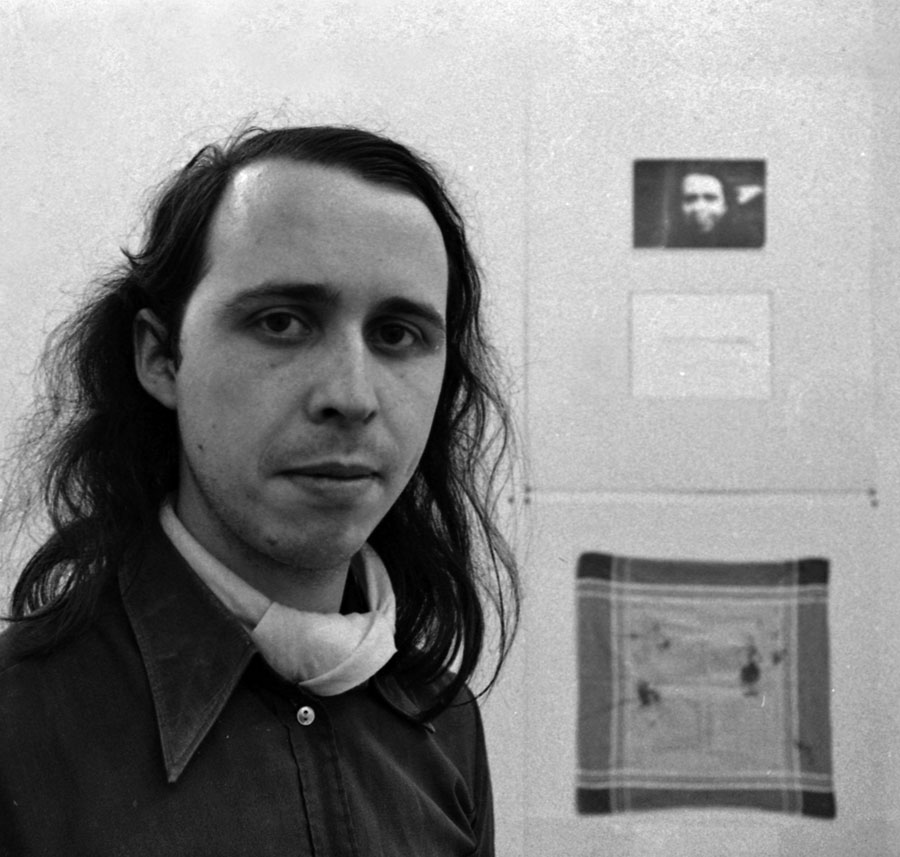

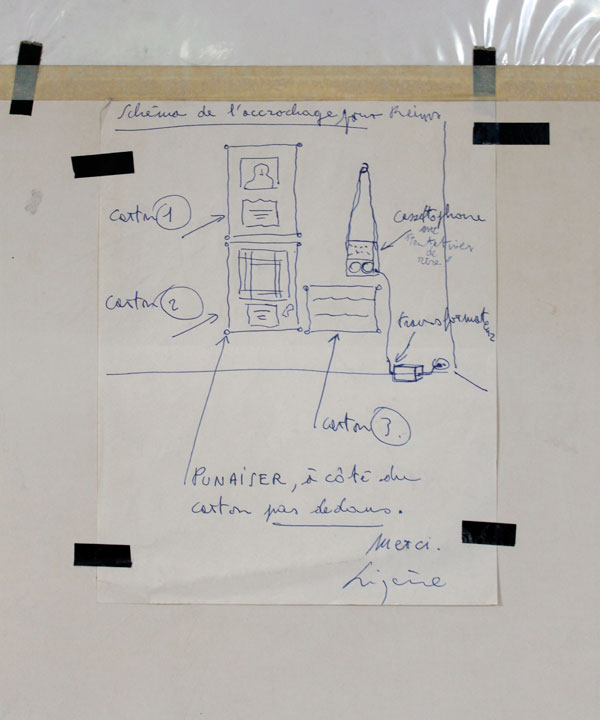

Jacques Lizène

– Liège (B), Musique à l’envers et doublement à l’envers. Extension du domaine du perçu/non perçu, galerie Nadja Vilenne, du 17 jan au 30 mars 2014

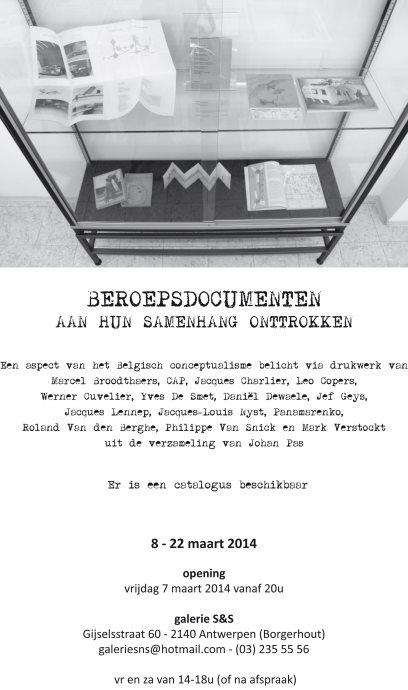

– Antwerpen (B), Beroepsdocumenten aan hun samenhang onttrokken, galerie S&S, la collection de Johan Pas, 8-23 mars 2014

– Jacques Lizène, Entre deux chaises, un livre (collection Galila Hollander- Barzilai), Villa Empain, fondation Boghossian, au 1 mars au 7 sept 2014

Capitaine Lonchamps

– Liège (B), galerie Nadja Vilenne, du 17 jan au 30 mars 2014

– Liège (B), Pixels of paradise, 9e Biennale internationale de la Photographie et des Arts visuels BIP2014, Cercle des Beaux-Arts, 15 mars – 25 mai

Emilio Lopez-Menchero

– Veurne (B), Grenzen/loos, Emergent, 22 dec – 09 mars 2014

– Liège, Checkpoint Charlie, galerie Nadja Vilenne, du 17 jan au 30 mars

– Bruxelles, 1 + 1 + 1 = 1080, Emilio Lopez Menchero, Peter Downsbrough, Beat Streuli, maison des cultures de Molenbeek, du 7 février au 15 mars 2014.

Jacqueline Mesmaeker

– Ostende (B), Conversation Piece, MuZee, du 14 dec au 14 dec 2014

Pol Pierart

– Liège (B), Pixels of paradise, 9e Biennale internationale de la Photographie et des Arts visuels BIP2014, Cercle des Beaux-Arts, 15 mars – 25 mai

Valerie Sonnier

– Bruxelles (B), Distant Proximity, Centrale for Contemporary Art, du 13 mars au 8 juin 2014.

Jeroen Van Bergen

– Venray (Nl), In de regel van het Bouwbesluit, Oda Park, jusqu’au 16 mars 2014.

Marie Zolamian

– Flémalle (B), inauguration d’une intervention permanente au Fort de Flémalle, dans le cadre des Commémorations de la Grande Guerre, 21 mars.

[sociallinkz]