« Gare au gorille ! » Non, Emilio Lopez-Menchero ne tente pas d’incarner Georges Brassens, pas plus que le célèbre primate de la chanson, celui dont « avec impudeur, les commères lorgnent un endroit précis que rigoureusement ma mère m’a défendu de nommer ici »… « Gare au gorille ! » ferait plutôt référence à King Kong croisant Tarzan et Jane au bord de l’Hudson, nouveau Monde perdu façon Conan Doyle, au Yeti tibétain accompagnant Chang au cœur d’une fête populaire à China Town, à Tintin – prononcez Kuifje – et au gorille de l’Île Noire, Ranko, aussi noir que pouvait l’être l’or pétrolifère lorsque le colonel Drake le fit surgir du sol de Titusville. La « Cienaga » est une coulée de boue comme il en fuse lorsque le pétrole jaillit, la « Cienaga » est aussi un large boulevard qui, à Los Angeles, relie Sunset boulevard et West Hollywood. « Gare au gorille ! » claque comme un avertissement et annonce, en tout cas, l’inattendu. Et l’inattendu, ici, c’est la peinture. Toute cette exposition d’Emilio Lopez-Menchero lui est dévolue.

D’Emilio Lopez-Menchero, on connaît les performances, les « Trying to be » transposés en portraits photographiques, les interventions urbaines, temporaires ou pérennes comme l’est la « Pasionaria » installée aux abords de la gare du Midi à Bruxelles, on connaît la réflexion sociopolitique dont il témoigne lorsqu’il s’empare des clichés sociétaux, des images du monde ou de situations urbaines et architecturales particulières. On ne connaît pas sa peinture, ce fantasme de gamin qui contraint son père à lui acheter des tubes de couleurs, sans délai ni retard, à la sortie d’une visite familiale au Prado à Madrid. (Ou aux Offices à Florence. Je ne sais plus dans lequel de ces deux musées cet irrépressible désir s’est fait sentir ; disons au Prado, tant cela sied à la mythologie personnelle de l’artiste). Emilio Lopez-Menchero avait alors quinze ans et n’a, depuis, jamais quitté les champs de la peinture.

Ce n’est pas pour rien que l’œuvre fondatrice de ses « Trying to be » consista à s’emparer du regard de Pablo Picasso. Certes, Picasso, c’est le compatriote, le joueur, le campeador, cet héros à l’image du Cid, le boxeur dans son atelier de la rue Schoelcher à Paris, bien décidé à mettre tout le monde KO, l’image même du machisme, voire du « taureau-machisme », mais c’est aussi – et surtout – le peintre. Oui, s’emparer du regard du peintre, ce « regard Picasso » pour reprendre l’expression de Nelly Kaplan, si sombre et si puissant. Ce n’est pas pour rien non plus, qu’il y a un an à peine, Emilio Lopez-Menchero performait dans la salle Rubens du musée des Beaux-Arts de Bruxelles, titrant son intervention, non sans un certain lyrisme : « Autoportrait adolescent de mon éblouissement jaloux et de mon ébahissement illimité face à l’Histoire de la Peinture ! ». La peinture, on le voit, a toujours été une nécessité, un désir, une urgence de plus en plus pressante.

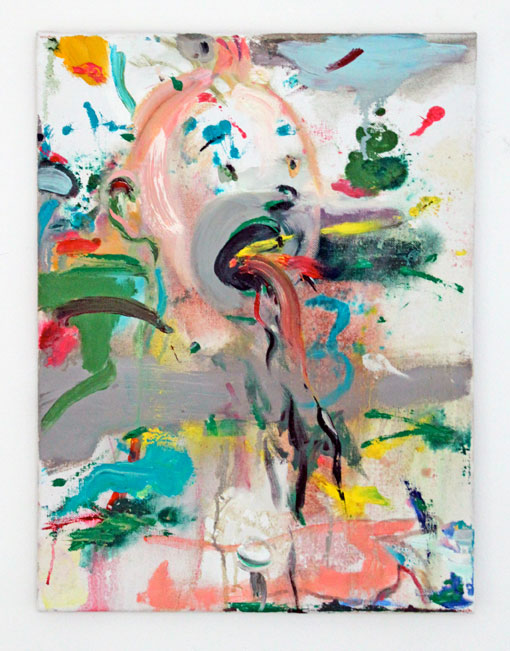

« Gare au gorille ! » est le titre d’une toile récente d’Emilio Lopez Menchero, un Kong puissant, primitif et monumental qui semble jaillir de la toile et de la peinture face à une frêle Vina Fay Wray, toute petite dans un coin du tableau. Dans l’exposition, elle voisine une toile au format bien plus modeste, un portrait de Tintin, éructant, expulsant de la couleur, pas n’importe laquelle, des couleurs, les couleurs nationales même. Et le titre de l’œuvre se prononce Kuifje. Plus loin, deux militaires, une cahute, un décor urbain, un pan de bannière américaine, une peinture d’histoire. Emilio Lopez-Menchero peint le Check Point Charly ; les jus de la couleur dégoulinent sur les façades et les quadrillent. Plus loin encore, ce très grand format, à la mesure des Skywatch du NYPD, ces miradors télescopiques et mobiles de la police new-yorkaise qui surplombent ici une étendue d’eau, l’Hudson peut-être, des maisons en bois sur la rive, Tarzan et Jane, ou plutôt Maureen O’Sullivan et Johnny Weissmuller, enlacés sur la grève. Cette toile, Emilio Lopez Menchero l’a peinte au retour d’un voyage à New York. Il a longuement longé la baie d’Hudson, il a scruté les maisons en bois qui la borde, il a bien évidemment observé ces singuliers miradors mobiles aperçus du côté de Ground Zero. Ce sont toutes choses qui attirent son regard, qui participe de ses préoccupations. Emilio Lopez Menchero porte un intérêt constant aux icônes du siècle, comme celle de Johnny Weissmuller qui apparaît dans cette toile, et dans d’autres aussi, Tarzan dont il s’est emparé du célèbre cri qu’il fit résonner du haut de huit tours de la ville de Gand, huit fois par jours, durant trois mois, pièce sonore qui transforma la cité en jungle urbaine. Comme Tintin qui, au nord du pays, s’appelle Kuifje et qui éructe dans toutes les langues nationales. Ou Bibendum, gonflé et aérien dans la toile appelée Le Cahier, El Cuaderno. Ou Russell Means, ce chef des Lakota-Oglaia, la tribu de Sitting Bull, Russell Means qui s’illustra dans le film Le Dernier des Mohicans, que peignit Andy Wahrol et auquel Emilio Lopez Menchero s’identifia dans l’un de ses Trying to be, rendant ainsi hommage à la fois au pape du pop et au chef améridien. Ou encore cette femme qu’il nomme Paki Beauty, parce qu’elle est icône affichée dans la boutique pakistanaise voisine de son atelier. Oui, la peinture d’Emilio Lopez-Menchero, tout en conquérant son autonomie, fait resurgir d’autres œuvres, des films ou des performances qu’il a commis. Cienarga, ce cow-boy qui semble s’être tiré une balle dans le pied, tout ahuri de voir surgir du sol un geyser de boue nous renvoie à « Once Upon a time », cette performance où Emilio Lopez –Menchero transforma, par le son et l’image, le centre-ville de Courtrai, cité qui en Flandre Occidentale connut sa ruée vers l’or, en ville de western. Lorsqu’il peint « China Town », ce grand masques festif et carnavalesque sur fond de ville et de buildings se mêlent à la foule indistincte deux figures de sumo. On se souvient d’Ego Sumo, ce film où Emilio Lopez Menchero, face à lui-même, à son double dans le miroir, se prend pour un sumo dandinant. Emilio Lopez-Menchero peint son univers, ce qui nourrit son imaginaire, un continuel métissage de situations, ce qu’il observe et, du coup resurgit, tout comme un souvenir, un film où les plans se succèdent et se superposent ; la peinture est jaillissante, urgente, jubilatoire, elle compose et décompose, elle s’affranchit de l’image. De cette scène carnavalesque en l’honneur de l’année du Dragon, il ne subsiste plus que les jambes dansantes et gainées de nylon, que les talons hauts de ces majorettes péruviennes, ou boliviennes ou colombiennes, je ne me souviens plus, et qu’importe d’ailleurs. Tout le reste de la toile n’est que liesse des jupes de ces dames dans lesquels apparaissent deux paires d’yeux ahuris et étonnés, des groupes de silhouettes portant le bleu de travail des classes laborieuses en Chine.