« Colectionistas, es menester comprar un Lizène de arte mediocre para conjuntar con vuestros muebles de estilo y obras maestras ! » (1975)

Section publicité. On le sait, depuis 1975, Jacques Lizène pratique l’art auto- publicitaire (comme il assure d’ailleurs également son auto – historicité) : le slogan est désormais bien connu : « Collectionneurs, il vous faut acquérir un Lizène d’art médiocre pour mettre en valeur, par opposition, vos mobiliers de qualité et vos tableaux de maître, 1975, art auto – publicitaire ». Dès 1976, le petit maître affine d’ailleurs son discours promotionnel et peint « Peinture marchandise, Prestige Marchandise », une facétie médiocre, une peinture nulle, une « misère pour nanti » sur laquelle il indique que « L’acheter c’est créer ». Et il ajoute : « Cet objet d’art est un modèle valorisant son acquéreur », prouvant par là qu’il est possible de promouvoir des œuvres d’art disqualifiées par leur propre auteur. Fin des années 80, après avoir créé l’art néo déco nul (1987), le Petit Maître envisagera un projet de « catalogue façon publicitaire (1975) », traçant deux exemples de « toile à photographier près de meubles de qualité ». Il n’hésite pas à opérer « une découpe spéciale » dans sa peinture médiocre, afin de valoriser le meuble d’antiquaire et le siège design posés contre la cimaise. Artiste adepte de la procrastination, il remettra ce projet de catalogue à plus tard et le fera réaliser, en 2004, sous forme de « spot » vidéo. On le sait également : avec Lizène, la technologie avance, la médiocrité reste. Usant de l’infographie, Lizène insère ses propres œuvres dans les décors d’une galerie d’antiquités et d’un show room de mobilier contemporain, tous deux réputés « de qualité ». On y voit le petit maître déambuler, contemplant quelques-unes de ses œuvres dans ces environnements singuliers. La bande son est constituée de discrètes exclamations admiratives sur fond de musique, une fois n’est pas coutume, destinée à séduire.

Entretemps, Lizène a réalisé pour une exposition à Paris, « une salon / installation vidéo nulle, d’après un projet de 1971, pour collectionneur ‘in’ », un charivari de moniteurs vidéos installés dans les fauteuils du salon du collectionneur, accompagné « d’une essoreuse à haute vitesse avec cassettophone au son déformé ». Cette idée d’œuvres pour salon de collectionneur « in » (1992), l’amènera à concevoir des « cimaises pour collectionneurs tendance » (2006, remakes en 2009), tout l’art de composer un cabinet d’amateur en y insérant fauteuil, écran télé, guéridon et plante verte.

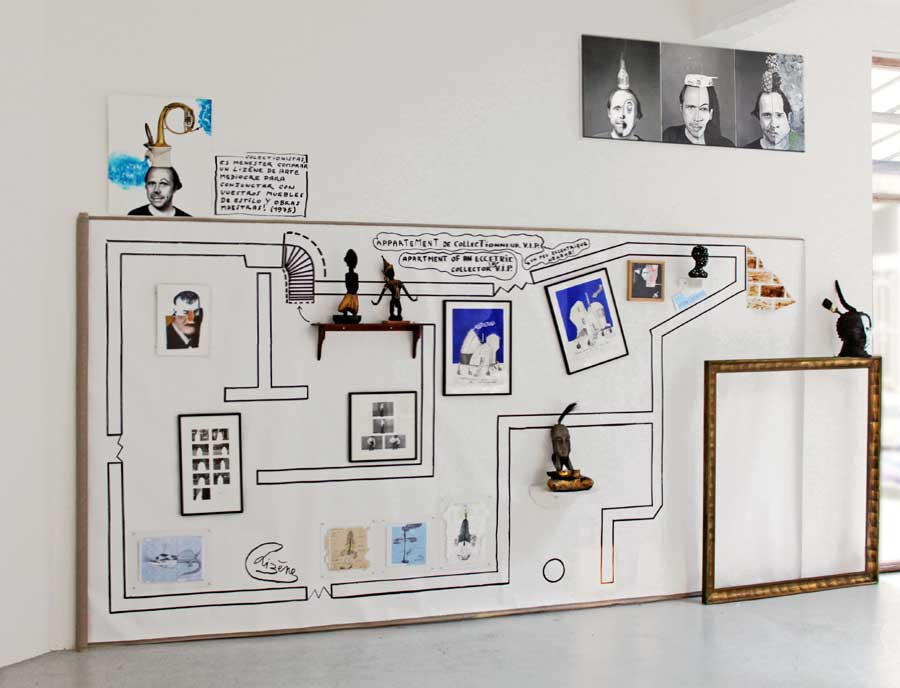

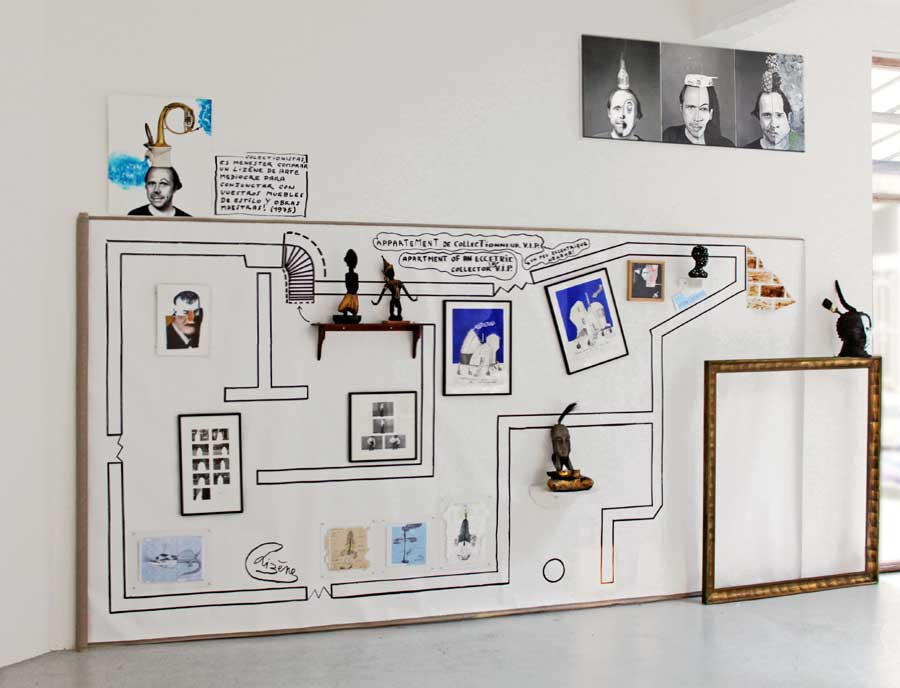

Cette fois, Lizène va plus loin et propose le « plan d’un appartement d’un collectionneur tendance (2012) », un peu excentrique, précise Lizène, tracé sur toile libre de grande dimension (400 x 210 cm), qu’il compose comme s’il s’agissait d’une toile d’art spécifique (1967-70). Comme peut l’être un plan d’architecte, la toile n’est pas entièrement déroulée sur le mur. A l’avant plan, Lizène place une sculpture génétique culturelle (1984), un masque cimier de l’ethnie Ekoi (Nigeria – Cameroun), croisé portait photocopié du petit maître à la fontaine de cheveux (1980, en remake), sculpture génétique posée sur cadre vide et doré (2011). Juxtaposant toile libre et cadre vide, Lizène renoue ainsi avec l’idée du cadre dans le cadre (1970), qu’il expérimenta dans L’Art Spécifique, cette façon singulière d’envisager les limites du médium mis en œuvre. Sur le plan ainsi tracé, Jacques Lizène pose une série de ses œuvres, les distribuant dans les diverses pièces de l’appartement, veillant à donner un aperçu (qui sera perçu, non perçu, 1973) des diverses facettes de son non talent (1966) pour art d’attitude (1965).

A l’inventaire des œuvres ainsi distribuées, nous trouvons :

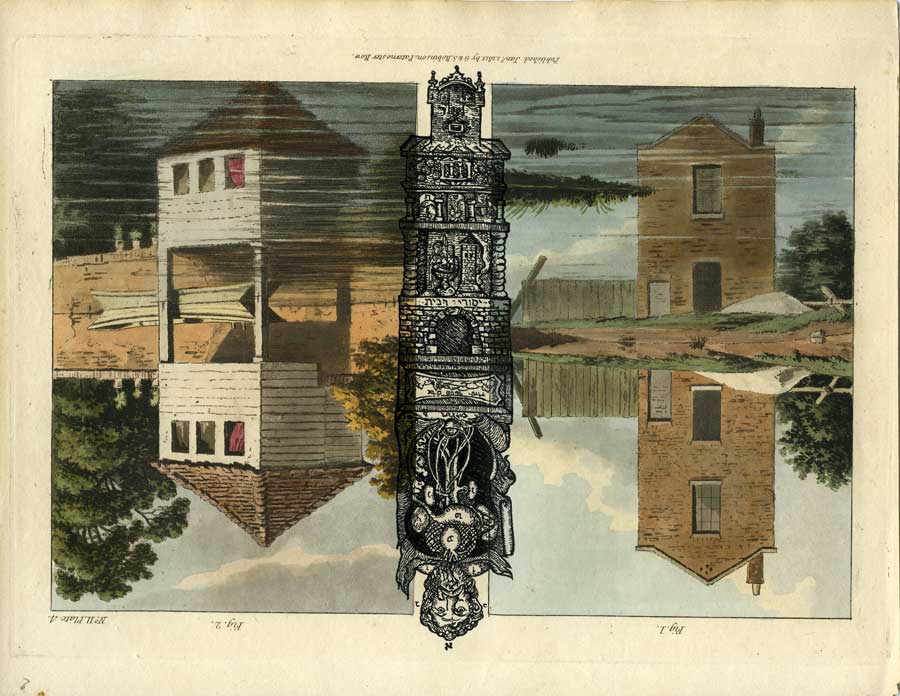

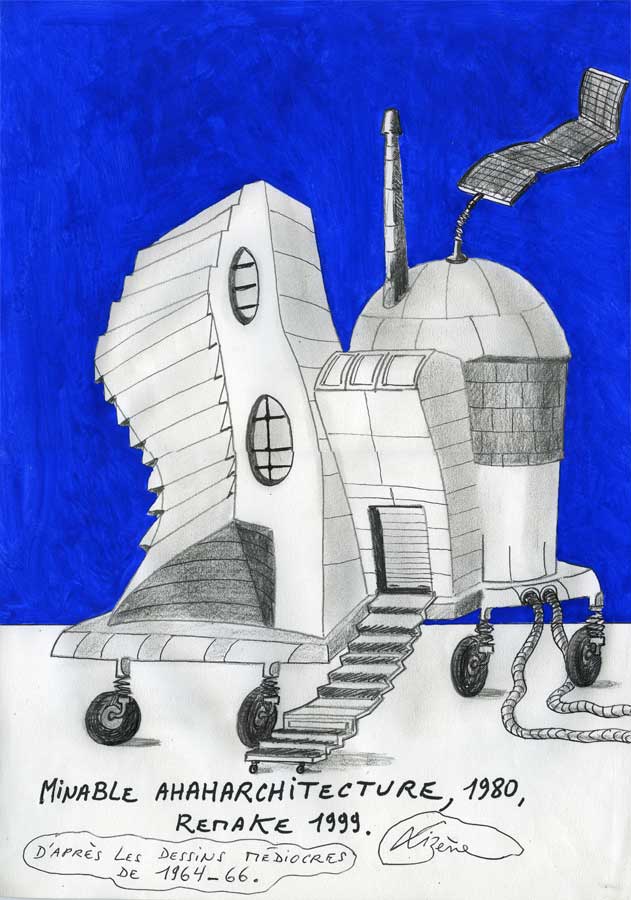

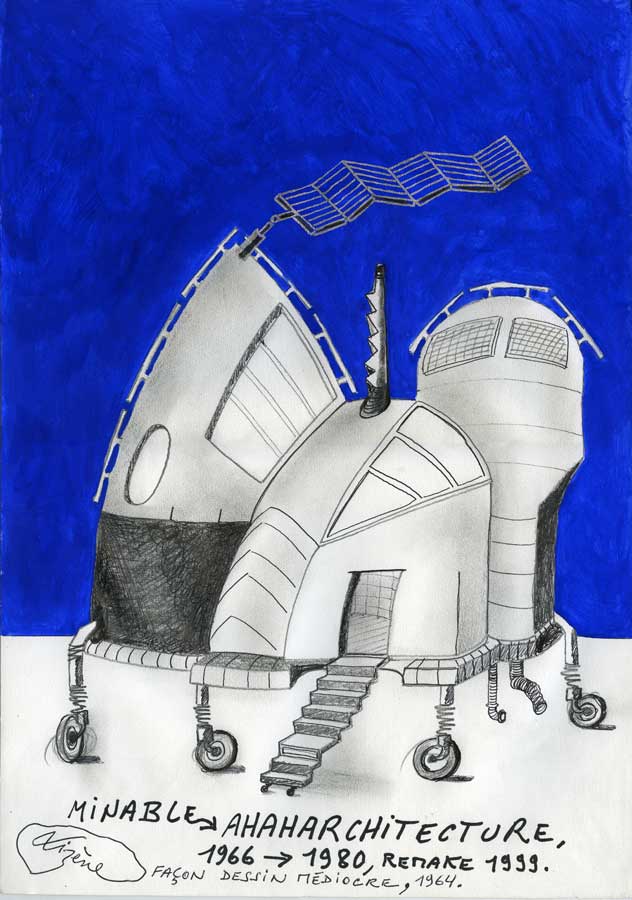

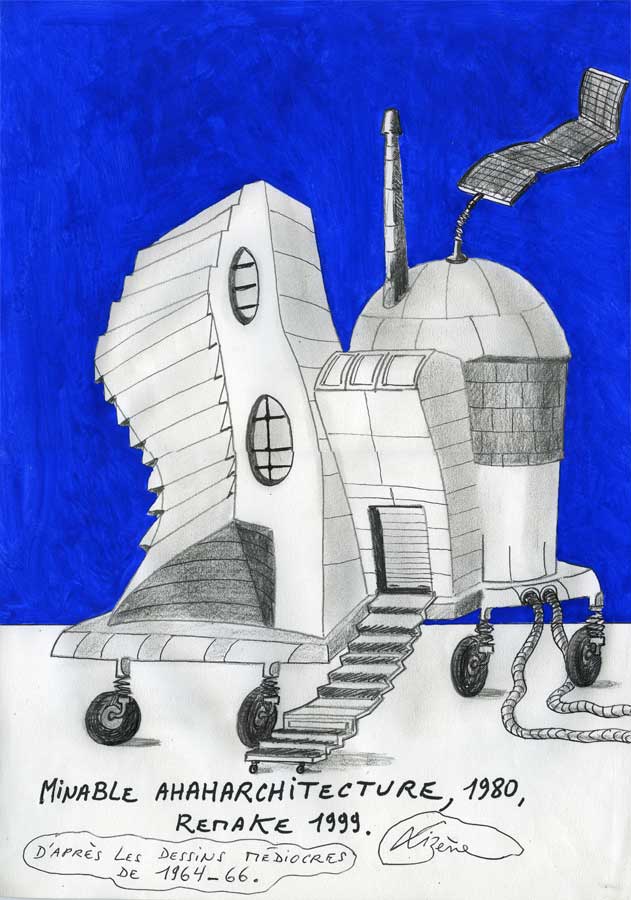

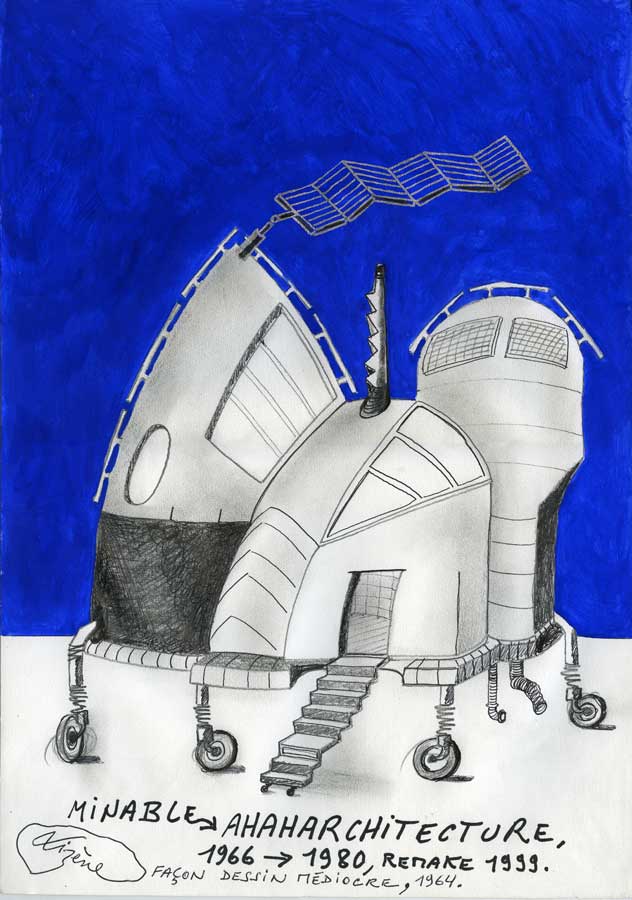

– Deux «Minables ‘AhAharchitectures’ 1980, remake 1999. D’après les dessins médiocres de 1964-66 ». Technique mixte sur papier, 30 x 43 cm. 1999.

L’architecture occupe une place singulière dans l’œuvre de Jacques Lizène. Durant ses années d’études aux beaux-arts, il est déjà très attiré par les maquettes, les plans et tracés d’architectes. Ses premiers dessins médiocres (1964) en témoignent : des maisons s’y syncrétisent et dans une bonne logique de l’échec, du revers, des déboires et du naufrage, le Petit Maître dessine des traces de maisons démolies. Il les dessine en coupe aussi, révélant l’envers du décor, ses lézardes et ses décrépitudes. C’est déjà là un intérêt pour une archéologie contemporaine qui ne se démentira pas. Cela ne l’empêche pas de dessiner des buildings, mais la plupart du temps, ceux-ci gondolent. Le Petit Maître est d’ailleurs un grand technicien à rebours, puisqu’il tente de mettre au point un système de fenêtres gondolantes, à l’ondulation commandée électroniquement (projet de Sculpture nulle, 1980).

Dès le début des années 90, Lizène développe ses « Ahaharchitectures ». C’est évidemment le rire lizénien qui résonne ; ce pourrait aussi être une allusion ‘pataphysique, tant ces projets participent d’une science des solutions imaginaires, bien que la ‘pataphysique préfère Ha! Ha! à Ah! Ah! Sur l’idée des Sculptures nulles (1980), sur celle aussi de « Mettre n’importe quoi sur roulettes » (1974), Jacques Lizène conçoit des maisons aux styles composés et composites (Art syncrétique, 1964). Ce sont des sculptures pénétrables sur grosses roues d’avion, avec escaliers dépliants, en métal léger, plastique dur, plexiglas, dotées de panneaux solaires, de cheminées en forme de priape, de jardins suspendus, fontaines de fumée, écrans TV et extra plats en façade et bornes électroniques. Lizène résout ainsi une série de problématiques liées à la mobilité, à l’énergie, à la robotique domestique.

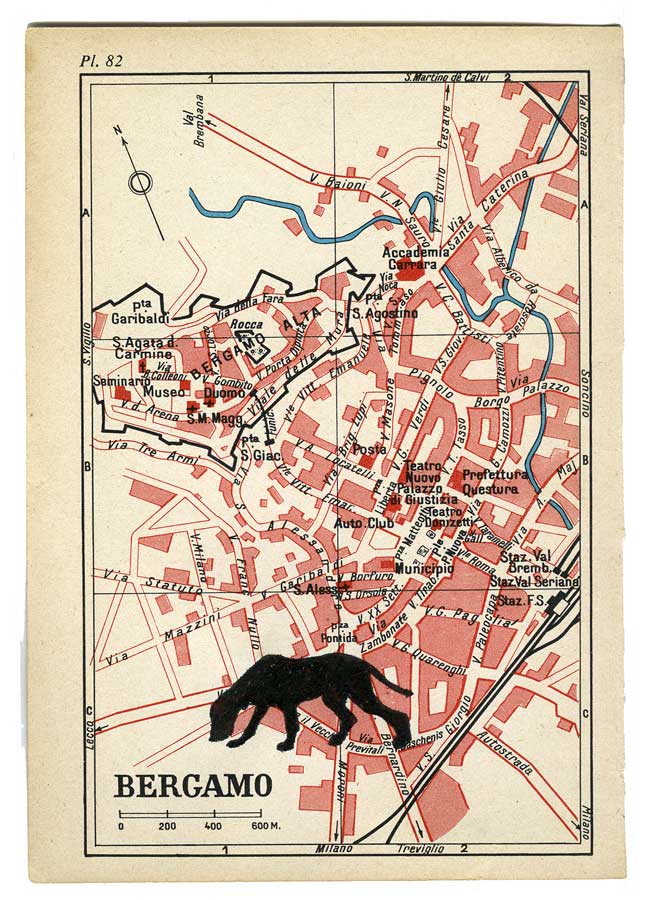

– Un Fragment de mur de briques peint à la matière fécale (1977), en remake 2008.

Placé sur un mur extérieur de l’habitation.

Renvoyant à la constante architecturale du pays, le motif de la brique rouge se retrouve fréquemment dans l’art belge (Magritte, Mariën, Broodthaers).

Elément récurrent dans l’œuvre lizénienne, la brique intervient comme sujet de l’œuvre (Travelling sur un mur de briques, 1971), comme élément de décor (le fond des photographies de « Contraindre le corps à s’inscrire dans les limites du cadre de la photo, 1971 ») et comme élément de représentation des Peintures à la matière fécale. Rappelons que Lizène, se déclarant petit maître, annonce qu’il peint les murs de briques de la banlieue industrielle liégeoise, comme un petit maître hollandais peindrait des marines. Le mur de brique, aveugle, qui fait face à la clinique d’Ougrée, là où Jacques Lizène est né, participe de sa mythologie individuelle, le petit maître affirmant qu’il s’agit là de sa première vision du monde.

« La formule autarcique « être son propre tube de couleur », écrit Cécilia Bezzan, révèle selon l’équivalence freudienne (or – merde) une « savoureuse » litote, puisqu’il s’agit de boire, manger, déféquer, peindre avec, tenter de vendre le tableau pour à nouveau boire, manger, etc. Eclairée par le propos lacanien, la peinture au caca et sa formalisation par le motif de la brique conduisent cependant à l’abîme du renoncement Là où le peintre transforme la merde en regard, Lizène, par le recours à la matière fécale, annule son regard. L’artiste démonte la sublimation que comporte toute peinture, dans un geste qui est un retour – sans doute parodique -, à l’état de nature, se réfugiant dans un tabou qui provoque le dégoût pour concrétiser son désir de rejet. La peinture à la merde équivaudrait symboliquement à une peinture « aveugle », à l’image du mur de briques sans fenêtre ».

Cadre vide, art syncrétique 1964, sculpture génétique culturelle 1984, cimier Ekoi croisé petit maître à la fontaine de cheveux, remake 2011. Technique mixte, 195 x 190 x 30 cm

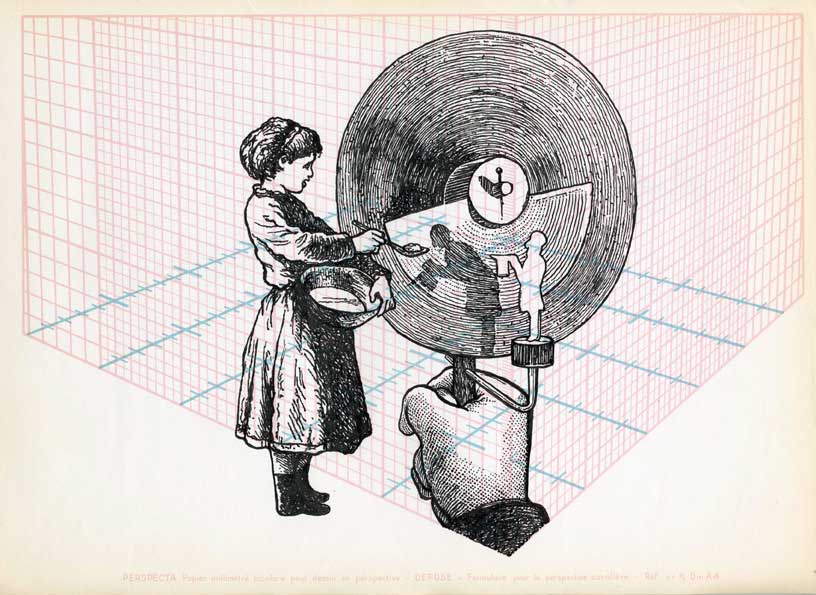

Cadre doré et vide, posé contre un mur : on pensera à la fenêtre morte de 1970, hommage à la non procréation. La fenêtre et le tableau fonctionnent d’ailleurs comme des oxymores : si le tableau de la fenêtre est ce qui la borde dans l’architecture, la surface du tableau agit comme une fenêtre ouverte sur le monde. Lorsque Jacques Lizène pose un châssis de fenêtre au sol, déclarant la fenêtre morte, il rejoint l’idée du tableau perspectif d’Alberti. « On conçoit que la fenêtre, écrit Gérard Wajmann dans Fenêtre, chroniques du regard et de l’intime (Verdier 2004), incarne l’idée même du tableau perspectif, celle qui implique le terme de ‘perspectiva’, soit une vision traversante – perspicere signifiant bien en latin voir à travers – ; voir c’est voir à travers, mais non à travers quelque chose : à travers un trou. Voir c’est toujours voir par un trou. La fenêtre est l’incarnation qu’il n’y a pas de vision sans fenêtre. » Pour Lizène, postulant l’erreur de la matière, il n’y a pas de perspective pour l’humanité, pas de vision d’avenir. Inutile d’élargir l’horizon, au loin il n’y a rien à voir.

Sur le cadre vide, l’artiste pose une sculpture génétique (1971), croisement d’une photocopie de son propre autoportrait de 1980, dit à la fontaine de cheveux avec un masque cimier de l’ethnie Ekoi. Ce cimier Ekoi, recouvert de peau animale, porte une coiffure cornue, en quelque sorte une fontaine de cheveux, que le Petit Maître double d’un pinceau. Encore de l’art spécifique.

– Art syncrétique 1964 en remake 2011, sculpture génétique culturelle, Bouddha croisé statuette africaine, le 25e Bouddha méditant. Technique mixte, 26 x 24 x 50 cm.

– Art syncrétique 1964, sculpture génétique culturelle 1984, en remake 2011, fétiche africain croisé danseuse asiatique. Technique mixte 40 x 13 x 13 cm et 42 x 14 x 14 cm.

Deux exemples d’art syncrétique (1964)

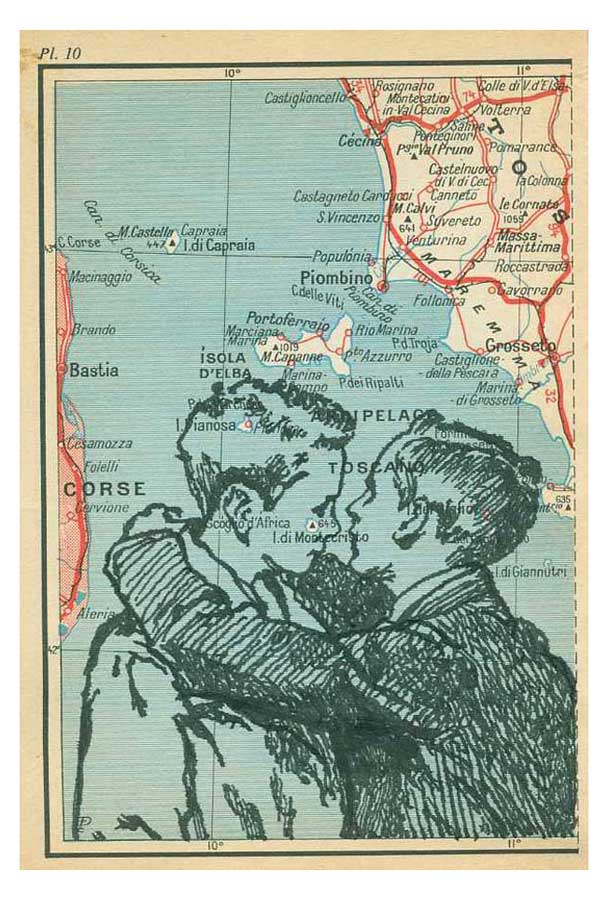

On sait combien les années académiques de Lizène auront été fécondes, dans les marges et hors des sentiers battus de l’atelier bien entendu. Lizène dessine dès 1964 de petites choses en les croisant : « Croiser toutes sortes de choses comme des animaux, des visages, des architectures, des arbres, des voitures, des chaises, des sculptures. » Ou encore : « Découper et mélanger deux styles. » Il pratique une forme d’Art syncrétique, un syncrétisme de collage, le haut d’une sculpture hindoue adoptant la triple flexion végétale et les jambes d’une statue africaine, un sapin et un palmier, un chameau et un bovidé, des avions ou des autos qui s’hybrident, des visages qui se transforment en masques.

Le syncrétisme, terme de souche religieuse et philosophique, est une combinaison d’éléments hétérogènes ainsi que l’être ou l’objet qui en résulte, un mélange, aujourd’hui on parlerait de métissage, de sampling ; c’est aussi une façon primitive de voir le monde, qui pratique une appréhension globale et indifférenciée du monde extérieur par simple juxtaposition. Lizène hybride le réel en des créations indisciplinées, fusionne des éléments de cultures différentes ; la pratique trouvera son naturel prolongement dans l’Interrogation génétique, la Sculpture génétique, la Sculpture génétique culturelle, les Funs fichiers, les Actions de rue. Dans le domaine génétique, l’hybride est en effet le croisement de deux individus de deux variétés. C’est un comble, Lizène pratique ainsi sans cesse l’accouplement, mais il féconde des bâtards, altère, outrage, transgresse, se réjouit de la disharmonie et s’enthousiasme même de rendre celle-ci non perçue ; il renoue avec le grotesque, l’anormalité, ce que l’histoire de l’art positiviste a d’ailleurs longtemps refoulé.

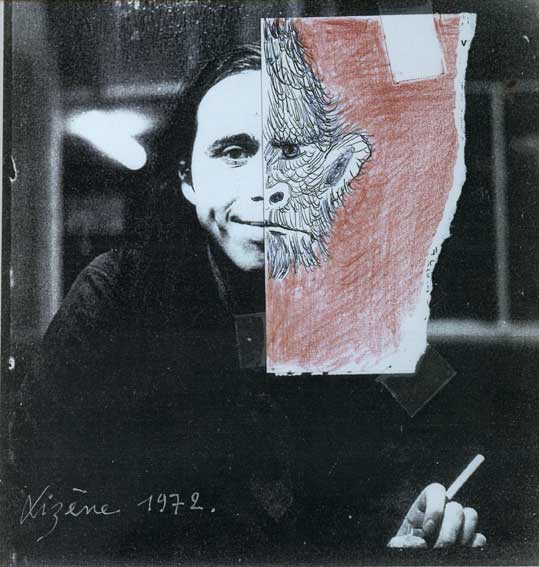

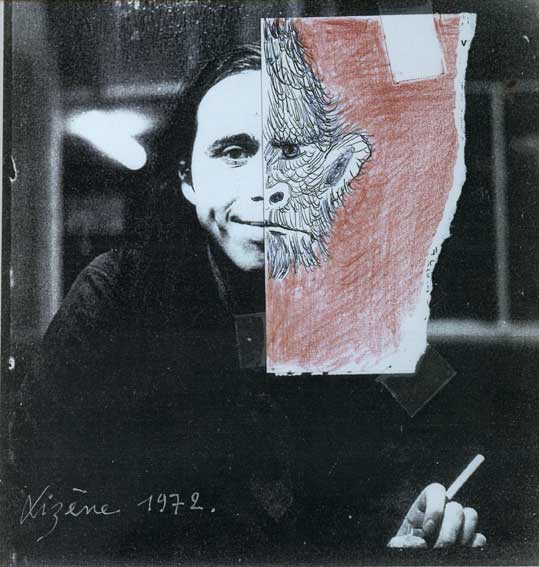

– Art syncrétique 1964, Petit maître écrasant son nez sur la surface de la photo, 1972, croisé grand singe, en remake 2004.

Tout dans l’œuvre de Jacques Lizène est un continuel ressassement, un circuit fermé, une réutilisation continuelle des idées et des images produites. Ainsi en 2004, Lizène reprend la photographie du « personnage s’écrasant le nez contre la surface de la photo, le perçu non perçu, 1973 » qu’il hybride en collage avec un grand singe. Art syncrétique (1964) et sculpture génétique (1971).

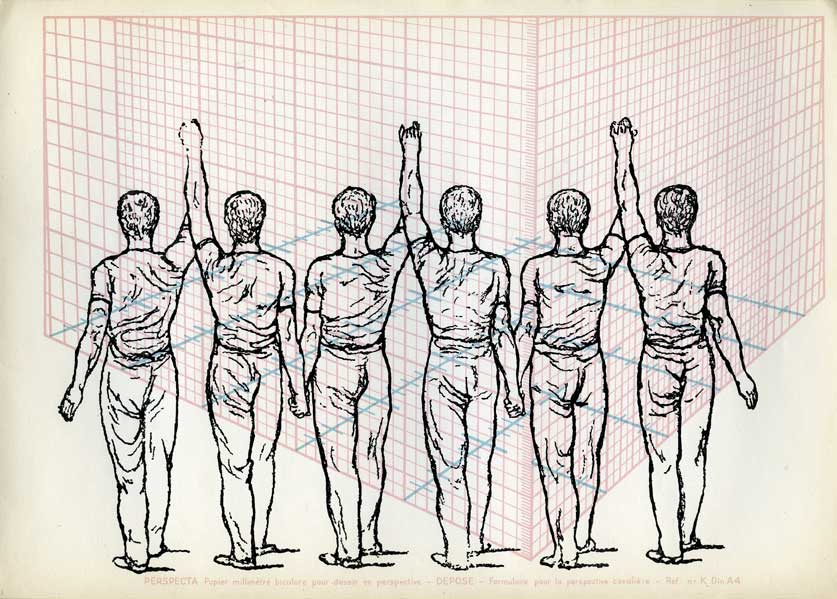

– Contraindre le corps à s’inscrire dans le cadre de la photo, 1971, suite de 4 photos NB. Tirages argentiques.

Les premiers travaux photographiques (et vidéographiques) du petit maître ne sont pas éloignés des préoccupations sont il témoigne dans ceux abordant l’art spécifique. La question du cadre (du châssis, dans le domaine de la peinture) y est centrale. Ainsi les « contraindre le corps dans le cadre de l’image » qu’ils soient filmiques, photographiques et que le petit maître réalise également en diapositives, en découlent très naturellement. Dès 1971, le petit maître contraint son corps dans le cadre de l’image. Il se filme en train de jouer avec le cadre défini par la caméra, et fonde une série de pitreries sur la façon de sortir du champ, d’y entrer, d’échapper à la « surveillance », ou de « contraindre le corps » à s’inscrire dans ce cadre, se ramassant sur lui-même au fur et à mesure que l’objectif s’approche et que le plan se resserre. Les « contraindre le corps » de Jacques Lizène participent tous de ce vaste corpus entamé dès 1971 et intitulé : « Œuvre à vocation inachevée : contraindre toutes sortes de corps, nus, habillés, y compris des corps de policiers, à s’inscrire dans le cadre de la photo. Projet abandonné ». Jacques Lizène déclarera : « à l’époque, je cherchais quelque chose de simple à réaliser et que je pourrais répéter indéfiniment ».

– Absence de sujet 1971, remake 2011. Photographies NB argentiques et texte.

Un trou dans la perception. Cette « absence de sujet » participe des travaux sur le « perçu, non perçu » (1973). Sous un travail similaire, Jacques Lizène écrira : « Il y a… Il y a un trou… un trou dans le milieu de la photo. Il y avait là, à la place de ce trou, l’image d’un passant, un homme de dos qui marchait, l’on ne sait vers où. Il vous est inconnu… et le restera. (Ainsi !) (Artiste de la médiocrité et de la sans importance. Le chic de la démarche de déception) ». Notons que Lizène réutilise ici des clichés d’une série de photographies prises en 1973 destinées à préparer son film sur la « Civilisation banlieue » (1976). Ce film, prêté pour les « Sixth International Open Encounter on Video » au Museo de Arte Contemporaneo de Caracas fut égaré durant le déplacement. Pas de copie. En 1971, Jacques Lizène réalise un film intitulé « Absence de sujet filmé » ; celui-ci est également perdu. Les coûts de production d’un éventuel remake ne devraient pas être trop élevés.

– Art syncrétique 1964, sapin croisé palmier, croisé baobab, remake 2011. Encre sur enveloppe, 24,5 x 22 cm. Encadré 30 x 30 cm

Tracé sur enveloppe de récupération. Jacques Lizène projette d’installer un sapin croisé palmier croisé baobab, voire un sapin croisé palmier croisé olivier, monumental, en bronze et aluminium à Abou Dhabi. S’il ne le fait pas, il le fera virtuellement (expositions virtuelles, 1993)

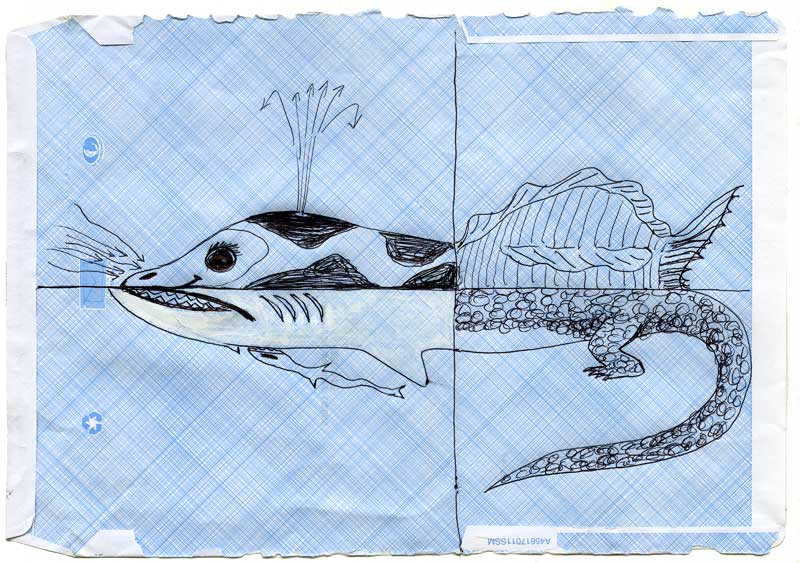

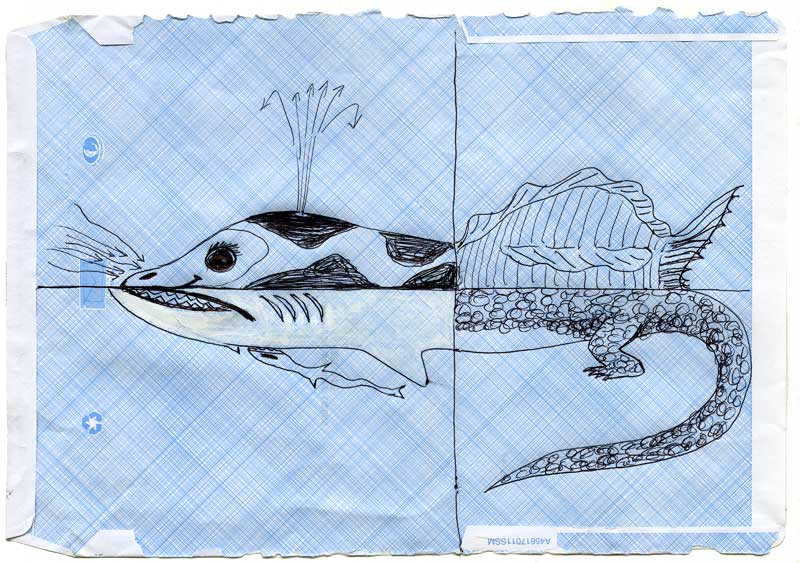

– Art syncrétique 1964, en remake 2011. Technique mixte sur enveloppe, 25 x 23 cm.

Tracés sur enveloppe de récupération. Petits dessins médiocres, façon 1964. Art syncrétique marin. Hybridité d’un bestiaire. Voir plus haut quant au champ de l’art syncrétique (1964).

– Peinture nulle 1964, sur l’idée de mettre n’importe quel objet sur la tête, 1994 en remake 2010, photographie marouflée sur toile, rehaussée en technique mixte, 50 x 60 cm, 2010.

Trois peintures nulles (1964) sur des portraits photographiques réalisés par Luc Vaiser. Sur le principe de « mettre n’importe quoi sur le tête » défini en 1994. Hop ! Encore trois œuvres de faite sur mode burlesque. « Mettre n’importe quoi sur la tête » (1994) participe des attitudes lizéniennes, au même titre que « mettre n’importe quoi sur roulettes » (1974)

– Art syncrétique 1964, chaises découpées et croisées, en remake 2011. Technique mixte, 98 x 41 x 45 cm

Les chaises dorment assises, les chaises dansent, les chaises gondolent, ce sont autant de projets de Sculptures nulles, 1980, que Jacques Lizène réalisera dès la fin des années 90. Et le motif de la chaise est particulièrement vif dans l’œuvre du Petit Maître tant on peut l’associer à toute une série de préoccupations. Les chaises, en effet, sont corps et armatures. Des corps assis, des corps couchés, dansant et même déglingués, au bord de la chute ; elles sont aussi, à l’opposé, armatures, châssis, cadres, ossatures, toutes choses que Lizène a sondées dans l’Art spécifique des années 1967-1970. En fait, nous tenons là deux attitudes fondamentales : celle du corps burlesque qui chavire et chute, celle de la structure, de la charpente d’une œuvre construite dans une cohérence singulière. Or on sait combien l’ossature est liée à la génétique et à la mort, deux thèmes premiers dans l’œuvre lizénienne. Les chaises disséquées sont comme des corps désormais absents. La chaise est également, dès 1964, sujet d’Art syncrétique, comme bon nombre d’objets : « Croiser toutes sortes de choses comme des animaux, des visages, des architectures, des arbres, des voitures, des chaises, des sculptures. Découper et mélanger deux styles, projet de sculpture, 1964 ». Lizène découpera nombre de chaises en Sculptures nulles, croisements de tous les styles dans un charivari de brocante, des objets idiots et donc singuliers, métissés, allant par paires comme les chromosomes. Ces chaises ainsi croisées peuvent, c’est presque du domaine d’une anthropologie tribale, devenir totems de chaises (tout comme les totems vidéos de 1971), comme elles peuvent devenir cadres de chaises. On retrouve là et le corps et son ossature, son châssis, sa structure.