– Je me souviens de ce titre inattendu que tu as donné à une de tes dernières expositions personnelles : Restructuration du travail. C’était à Liège en 2019. Alors que le public s’attendait à découvrir de nouvelles séries de dessins, tu lui as proposé quatre grands all over, des collages monumentaux réalisés à même les murs, portes ou gaine de cheminée du lieu d’exposition. Pour une restructuration, s’en était une de taille. Dans la foulée, quelques mois plus tard, lors de la Luxembourg Art Week, tu en as conçu un cinquième. Et voici que tu récidives : Julien Foucart, directeur du Musée des Beaux-arts de Tournai t’a invité et associé à cette exposition, Paradis perdu, construite autour d’un magnifique dessin de Vincent Van Gogh, Arbres à Montmajour. Et tu lui as proposé d’intervenir à même les cimaises et les colonnes du musée.

– Tout change ! (Rires). C’est vrai, j’ai toujours eu du mal avec les grands formats et un certain rapport au monumental. C’est généralement un rapport d’échelle qui permet d’imposer une image, le plus souvent des signes très simples, également intelligibles à d’autres échelles. Je me suis rendu compte que cette dimension était, d’une certaine façon, présente dans la manière dont j’envisage l’espace dans mes dessins qui sont, de fait, très communément de petit format, mais jamais je ne m’étais confronté à l’échelle. Le processus a été lent…

– Précédemment est également apparue cette pratique du collage, de troublants allers-retours entre imprimés originaux et leurs copies lasers, déchirures de celles-ci et collages, des collages de photocopies que tu as même redessinés, voir dessinés car, finalement, on ne sait même pas si les collages dessinés à la main ont existé. Je ne sais pas si le lecteur me suit là…

– Oui. Disons le simplement, j’ai eu une temporaire perte de mobilité de la main qui a induit une remise en question et la nécessité de rebondir dans ma pratique de l’image. Mais le collage est présent dans mon travail depuis très longtemps, déjà dans mes premiers travaux graphiques, des fanzines où il m’arrivait d’à la fois coller et dessiner. De manière plus générale, mon travail de dessinateur consiste à emprunter, citer, hybrider des sources diverses, sans colle ni ciseaux. C’est une logique de collage dans l’image. Il m’est vraiment nécessaire de chercher mes sources dans une rencontre physique. Je ne les cherche pas sur internet. Je chine, je fréquente les bouquinistes et les poubelles. Il m’est tout aussi nécessaire de travailler manuellement, il faut que ce processus de réappropriation de l’image, des images, passe par la main, ce qui exige une certaine lenteur, ou du moins un rapport au temps très particulier. Ce problème, mécanique dirais-je, celui de la main, m’a permis de réévaluer le travail, dans une envie de revenir à une énergie visuelle plus proche de travaux de ma jeunesse, très éclatés. Je pense à la série Vains dessins (2006, ndlr), où les sources prolifèrent, très denses, dans une esthétique plus tourmentée. Je m’en suis distancié au fil du temps, écartant le rapport immédiat à l’affect. Là, j’ai eu envie de poursuivre au travers de l’iconographie utilisée ces dix dernières années, mais dans une impulsion plus vivante, plus organique. Je reviens à la saturation, au all over. Quitter l’image flottante. L’espace et l’échelle est envisagé autrement : je propose au spectateur de se confronter au monumental sans être face à une image simple et lisible d’un coup d’œil. Etre face aux collages demande de rentrer dans l’image, dans la multiplicité des images. Il n’y a pas de compréhension immédiate, l’œil se perd en processus, se confronte à une multitude de fragments. J’utilise des rythmiques, des répétitions, je compose également à l’intuition. Et l’œil du spectateur fera son chemin.

– Le collage me semble révéler de nouvelles données : la trame et la texture. Toutes sortes de trames des images imprimées reproduites ainsi que la texture, la fibre du papier qui surgit en bordures puisque tu déchires plutôt que de découper. La trame de l’image imprimée est omniprésente. Cette réflexion m’a paru comme évidente devant le dessin de Vincent Van Gogh, ces Arbres à Montmajour. C’est un paysage campagnard provençal, près de Arles. Vincent Van Gogh dessine ces arbres en 1888, un tourbillonnement, une nature sauvage, emportée. Lorsqu’on détaille le dessin, on perçoit qu’il n’est composé que de fines hachures entre lesquelles s’engouffre le vent ; l’évidence des hachures comme une trame.

– Elles sont syncopées chez Van Gogh, il y a une folle énergie, une impressionnante rythmique. Au musée de Tournai, je suis intervenu sur deux colonnes. Sur celle qui est le plus à proximité du dessin de Van Gogh, j’ai uniquement travaillé avec des fragments de trames agrandis à l’extrême. Je ne suis pas forcément dans le même rapport au trait, mais il y a une résonance, la volonté d’accentuer ces éléments graphiques là. La déchirure m’intéresse également. Quand on évoque la pratique du collage, on évoque souvent la technicité, la minutie et la finesse du coup de ciseau. J’ai voulu rompre avec cette perspective. La déchirure convoque l’interdit, ce qu’on peut ou ce que l’on ne peut pas faire d’un livre. C’est une pratique plus instinctive qui permet des mises en tension, entre légèreté, savoir faire et destruction. Durant toutes ces années, j’ai accumulé les photocopies d’images afin d’hybrider mes compositions, d’échafauder mes dessins. Tout n’est dès lors pas du simple noir et blanc ; il y a également la richesse des niveaux de gris, les infidélités faites mécaniquement aux images d’origine. Quant à cette façon de manipuler les images au travers du collage, j’ai certainement été inspiré par les lacérations de Jacques de La Villeglé, les froissages de Jiri Kolar, les collages et assemblages de Bruce Conner, les collages muraux de l’appartement d’Islington de Kenneth Halliwell et Joe Orton réalisés à partir de livres liés à l’histoire de l’art et volé dans une bibliothèque, les collages pour les flyers de soirées et les fanzines punks qui sont des exemples d’oeuvres où la dextérité des ciseaux n’est pas toujours primordiale. Ou encore l’accumulation de photocopies mise en place depuis de nombreuses années par Joe G. Pinelli sur les murs de l’atelier des cours du soir section illustration et bande dessinée à l’Académie royale des beaux-arts de Liège. Ce sont là quelques-unes de mes influences ou sources de réflexions sur l’image.

– Justement, à propos de l’interdit de la déchirure, je remarque que tu ne déchires que les copies, pas les imprimés originaux. Le collectionneur de livres et d’images ne serait-il qu’un iconoclaste modéré ? Le collectionneur ne prendrait-il pas le dessus sur l’artiste ?

– (Rires) Si ! Si ! Je déchire des originaux de temps en temps ! Mais bon, si on préfère voir l’iconophage dans la posture de l’iconoclaste petit bourgeois…

– Ou de l’anarchiste tempéré… Oui, en effet, dans les précédents collages muraux, on resitue parfaitement ton univers, cette accumulation d’images collectionnées, cet imaginaire ready-made d’images populaires, d’encyclopédies désuètes, de contes pour enfants ou de manuels d’apprentissage que tu cites ou hybrides et qui, arrachées de leur contexte, provoque une vision troublante de notre monde. C’est évidemment encore le cas, mais il me semble, néanmoins, que cette fois tu as travaillé par rapport à la thématique de ce Paradis Perdu.

– Julien Foucart m’a à la fois demandé d’intervenir sur la sélection des œuvres évoquant ce Paradis Perdu et proposé de montrer mon propre travail, un peu comme un contre-point plus intemporel, infiltrant une présence humaine dans cet ensemble d’œuvres anciennes évoquant principalement la nature. Mes dessins de la série Perspecta auraient pu très bien convenir. Nous sommes néanmoins tombé d’accord sur le fait que j’intervienne dans l’espace. J’ai essentiellement travaillé avec une seule source, un seul ouvrage que j’ai, jusqu’à présent, peu exploité, une ancienne encyclopédie géographique, évoquant la diversité des paysages. Je pense n’avoir utilisé cet ouvrage qu’à une seule occasion. J’en ai extrait, il y a quelques années déjà, un Montagnard du Caucase et un Crétin du Valais. Le premier grand collage évoque ces diversités paysagères et en recompose finalement un autre, hybride et imaginaire ; même les prémices de l’industrialisation y sont présentes, dans le bas de la cimaise. Tout évoque la nature, l’activité humaine dans ce champ naturel. J’ai utilisé les mêmes images sur la première des deux colonnes sur lesquelles je suis intervenu, mais en focalisant mon attention sur l’humain. Sur la colonne proche du dessin de Van Gogh, ce sont toujours les mêmes sources, mais agrandies à l’extrême pour ne devenir que lignes et points. Ce regard sur le trait me vient bien évidemment de la pratique du dessin. Durant des années, je me suis recroquevillé sur des images en observant comment elles étaient composées. En toute proximité, chaque trait, chaque point a sa présence singulière. En fait, j’ai aussi revisité cette encyclopédie géographique. Elle aborde également le classement des espèces humaines par races, sous espèces et genres, ce qui est évidemment beaucoup plus problématique. C’est d’ailleurs plutôt cet aspect fort désagréable d’un pseudo savoir scientifique d’une époque révolue qui m’avait poussé à acquérir l’ouvrage. J’ai, cette fois, compulsé l’ouvrage afin d’approcher le paysage, perspective nouvelle dans mes travaux.

– Comment es-tu intervenu personnellement dans la sélection des œuvres qui jalonnent ce Paradis Perdu ? Julien Foucart et Magali Vangilbergen ont rassemblé un formidable corpus issu des collections du musée. Quel fut ton regard à cet égard ?

– Il y avait un certain nombre d’œuvres évoquant le jardin, le paysage, le projet de cerner le concept d’un cabinet des merveilles et curiosités, ce qui finalement n’apparaît pas trop dans cet accrochage plutôt contemporain et très épuré, même si, bien sûr, surgit le merveilleux un peu partout. Tout cela a fait l’objet d’une réflexion collective dans la volonté d’aborder le paradis et ses merveilles mais également la perte de celui-ci, l’exode, la rupture, le déchirement. Je me suis personnellement intéressé à quelques dessins habités par des personnages isolés, teintés d’intériorité contemplative ou larmoyante. La notion d’exode m’est très vite apparue comme nécessaire. J’ai émis l’idée d’emprunter cette série de gravures de Frans Masereel évoquant La Route des Hommes, une vision humaniste, complémentaire à la perte du paradis, en résonance à l’actualité, sans sombrer dans un moralisme religieux.

– Toi-même tu collectionnes images, ouvrages, dessins d’enfants, une étonnante et singulière accumulation.

– Je ne conserve pas tout, ça rentre et ça sort en permanence. Après, il y a des choses auxquelles je tiens d’avantage, la plupart du temps des images auxquelles les gens n’accordent que peu d’intérêt et qui n’ont aucune forme de valeur marchande, dont ces dessins d’enfants, ces cahiers d’écolier, beaucoup de choses qui proviennent des poubelles, le rebut du rebut, mais qui pour moi recèle une beauté plastique égale aux œuvres majeures de l’histoire de l’art.

– L’enfance est un paradis perdu, non ?

– Oui et non ! (Rires). J’ai un rapport particulier à ma propre enfance et ce n’est pas une période que je regrette.

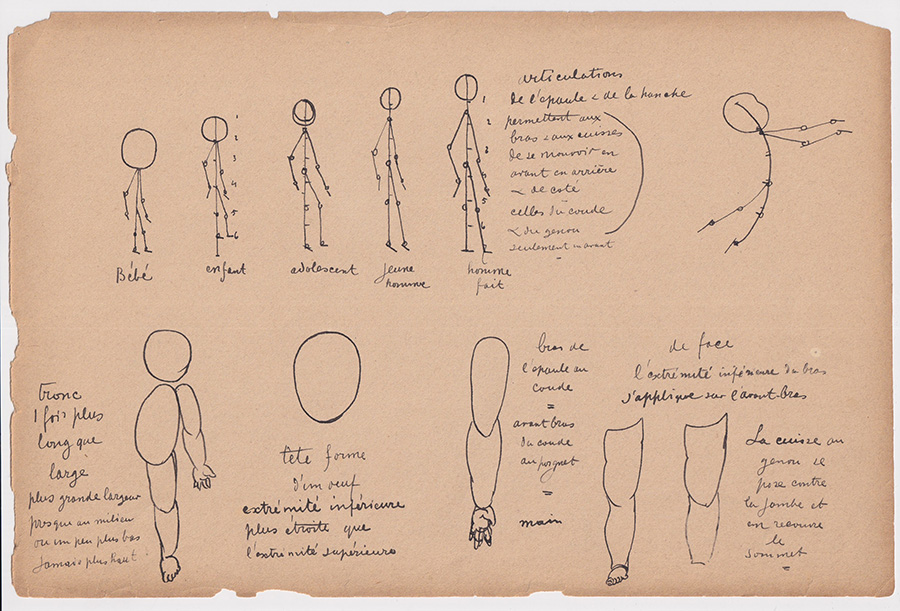

– Ces cahiers d’écoliers, ces dessins d’enfants, et tu en a glissé dans l’exposition, c’est aussi diverses formes d’apprentissage. J’ai un jour écris que tu étais un apprenti fort peu sage en résonance à un dessin évoquant le Méçant Garçon. Sur les deux tables que tu as conçues pour l’exposition il y a de sublimes dessins d’enfants qui convoquent l’imaginaire et des visions du monde, mais aussi des pages de calligraphie et puis ces schémas titrés Comment on dessine les enfants ? Un singulier retournement de situation à côté des petites merveilles présentées.

– Il y a un rapport à l’apprentissage, mais aussi à la violence de celui-ci, les contraintes, celle sur le corps, celle de rentrer dans un moule. Mais n’entrons pas dans des considérations psychanalytiques. Certains y verront une certaine nostalgie, pourquoi pas, de la mélancolie. Oui, quant à ces directives à suivre si l’on dessine un enfant, j’ai apprécié celle qui précise que le corps d’un enfant est très malléable et se prête aisément à toutes les positions. Bref, il est souple et manipulable ; il y a différents niveaux de lecture. (Rires). En exposant ces documents, j’ai voulu apporter un contrepoint à l’idée de collection, de musée, à ce qui est important ou pas. Du coup ce grand dessin de Louis Pion, artiste du Tournaisis, proche du mécène Henri Van Cutsem, dessin qui représente un enfant dessinant et qui appartient à la collection du musée, a directement trouvé sa place. Nous l’avons accompagné d’un tirage photographique représentant la même scène puisque Louis Pion, dans sa quête du réel, travaillait d’après photo et nous invitons les enfants, petits et grands, à redessiner le dessin photographié. La boucle est bouclée.

– Tu es intervenu sur la tranche de la cimaise où sont présentées les gravures de Frans Masereel. Sur cette tranche, j’ai vu beaucoup de mains, de visages qui, en quelque sorte, prolongent cette Route de l’Homme de Masereel. J’ai également été frappé par la proximité, – dans l’accrochage j’entends -, entre ton grand collage et une série de petites gravures d’Adriaen Collaert, des images de poissons vivants, Piscium Vivae Icones. Cette série de gravures du dix-septième siècle provient de la collection Wittert, conservée à l’Université de Liège. Je me souviens que tu as été invité en 2013 à plonger dans cette exceptionnelle collection. Est-ce donc toi qui as proposé d’exposer ces gravures de Collaert ?

– Les choses se croisent. Julien Foucart et Magali Vangilbergen étaient déjà en relation avec l’Université de Liège et le musée Wittert par rapport à l’idée d’un Cabinet de Curiosités, un thème que le musée liégeois a développé depuis 2018, et par rapport à une sélection effectuée par Emmanuelle Grosjean, plusieurs centaines d’images de végétaux, d’animaux, parmi lesquelles ces gravures précisément. Mais en effet, j’ai été invité à exposer au musée Wittert, j’y ai travaillé en plongeant dans le fonds des anonymes ou des anonymes classés par défaut, des images non identifiés ou identifiables. Les poissons d’Adriaen Collaert sont représentés de façon très singulière dans un jeu de rapport d’échelle qui, forcément, m’intéresse. Là, je suis comme un enfant qui joue indistinctement avec des jouets de différentes tailles, sans que cela ne perturbe son imaginaire.

– Enfin, il y a cette curieuse série de cartes postales, représentant les Rochés Sculptés de Rothéneuf sur la côte d’Emeraude. Pour quelles raisons as tu voulu les montrer ?

– Parce que je collectionne les cartes postales. (Rires) Les Rochers Sculptés l’ont été par un ermite contemporain du Facteur Cheval mais ces trois cents statues extraites du granit, face à la mer, n’ont pas joui du même égard que le Palais du Facteur Cheval, classé monument historique. Le site est toujours propriété privée même s’il est encore très visité et a fort souffert de l’érosion marine. En fait, l’abbé Fouré n’était pas ermite du tout, c’est un ecclésiastique qui fut contraint d’abandonner son poste de recteur et qui s’est lancé dans ce grand œuvre complètement fou. Tout en sculptant, il accueillait les visiteurs et les journalistes. C’est un personnage qui a nourri bien des imaginaires. Toutes ses biographies sont truffées d’informations contradictoires. Même ses sculptures ont fait l’objet de bien des interprétations. On a souvent dit qu’il s’agissait de la légende d’une imaginaire famille de contrebandiers ou corsaires actifs du côté de Saint-Malo. En fait, ce gars là a largement gagné son paradis.

Entretien : Jean Michel Botquin

Liège, décembre 2020

[sociallinkz]